| 大年寺山・愛宕山 その3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

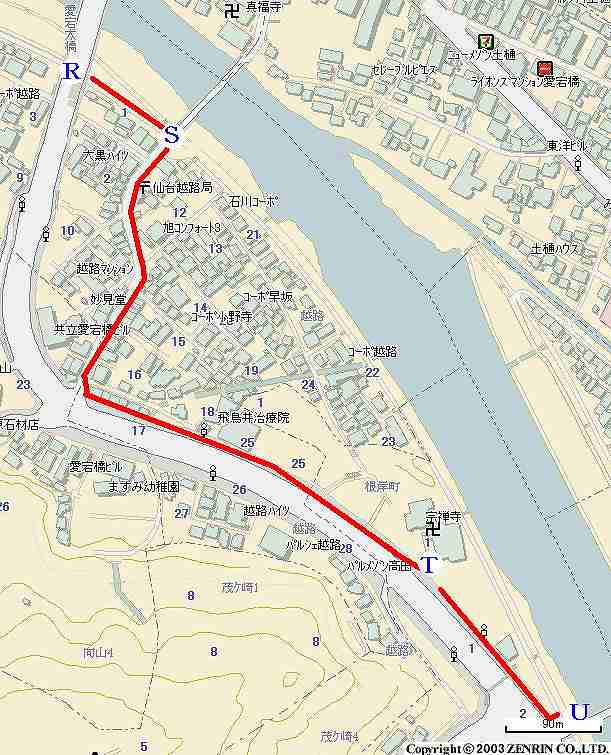

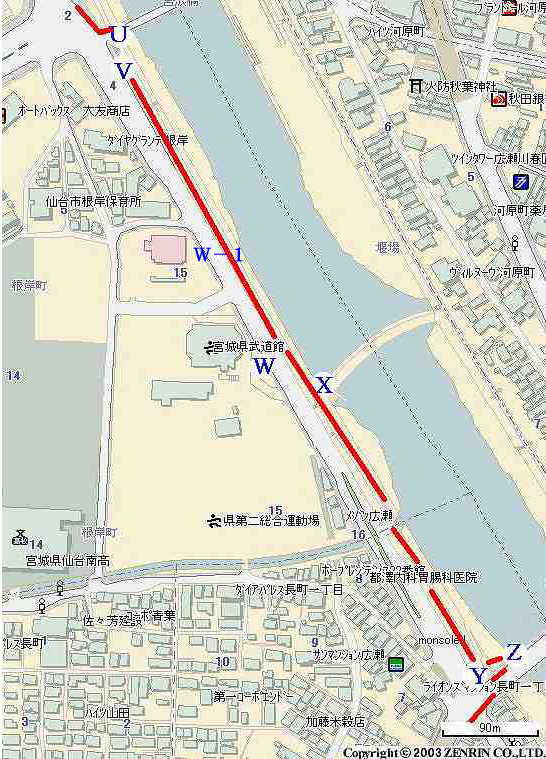

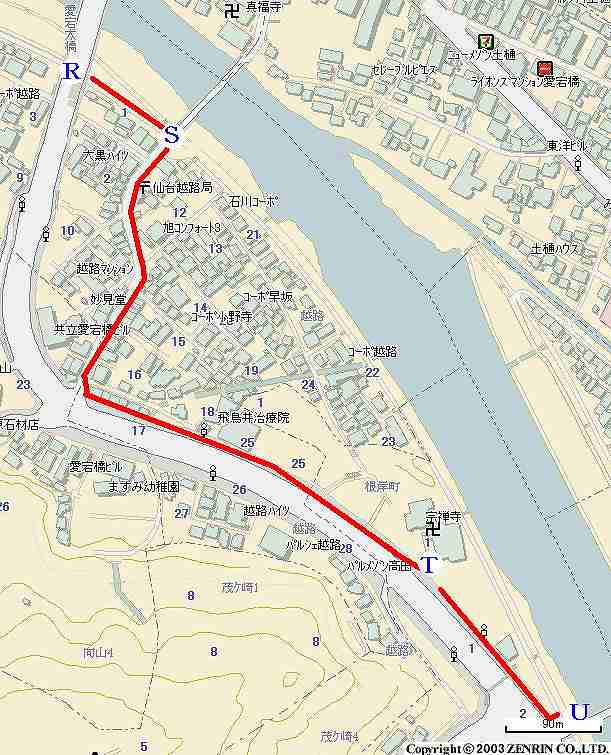

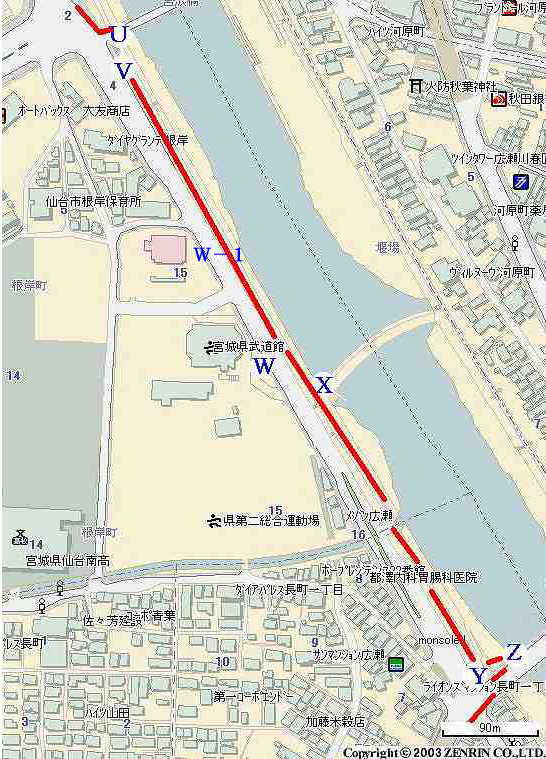

| ・場所:仙台市太白区 ・撮影日:2007.1.18 コース:その1 長町1丁目〜門前道〜大年寺山〜仙台野草園 その2 虚空尊堂〜千躰堂〜愛宕神社〜愛宕山横穴墓群 その3 愛宕橋〜広瀬橋 長町1丁目 計2時間30分 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

その1 長町1丁目〜大年寺山〜仙台野草園へ戻る その2 虚空尊堂〜千躰堂〜愛宕神社〜愛宕山横穴墓群へ戻る |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 大年寺山・愛宕山 その3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・場所:仙台市太白区 ・撮影日:2007.1.18 コース:その1 長町1丁目〜門前道〜大年寺山〜仙台野草園 その2 虚空尊堂〜千躰堂〜愛宕神社〜愛宕山横穴墓群 その3 愛宕橋〜広瀬橋 長町1丁目 計2時間30分 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

その1 長町1丁目〜大年寺山〜仙台野草園へ戻る その2 虚空尊堂〜千躰堂〜愛宕神社〜愛宕山横穴墓群へ戻る |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||