宮城県の遊歩道、ハイキングコース

|

| 大年寺山・愛宕山 その1 |

・場所:仙台市太白区

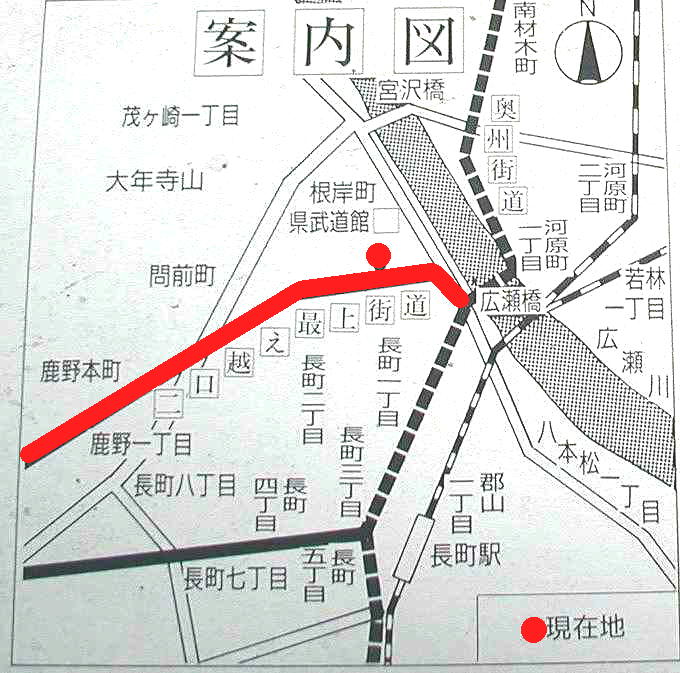

・コース:その1 長町1丁目〜門前道〜大年寺山〜仙台市野草園

その2 虚空尊堂〜千躰堂〜愛宕神社〜愛宕山横穴墓群

その3 愛宕橋〜広瀬橋 長町1丁目 計2時間30分 |

| A |

二基の道標石 枡形道路 |

| B |

郡山堀・ホタルの家 |

| C |

旧宮城農高校門跡 |

| D |

木流し堀 |

| E |

兜塚古墳

|

| F |

東街道 |

|

| A |

二基の道標

|

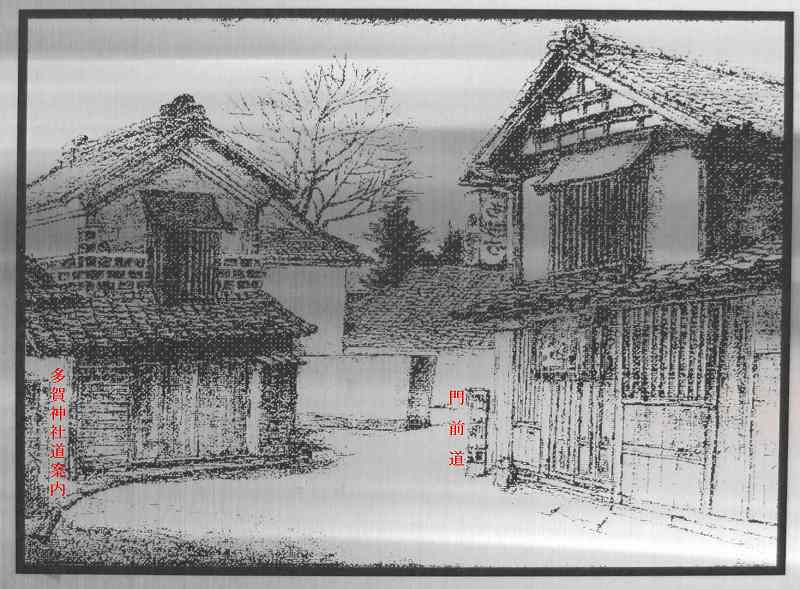

大年寺にお参りする門前道の入り口

「門前道」と「多賀神社道案内」の2基の道標 |

|

| A |

枡形道路 |

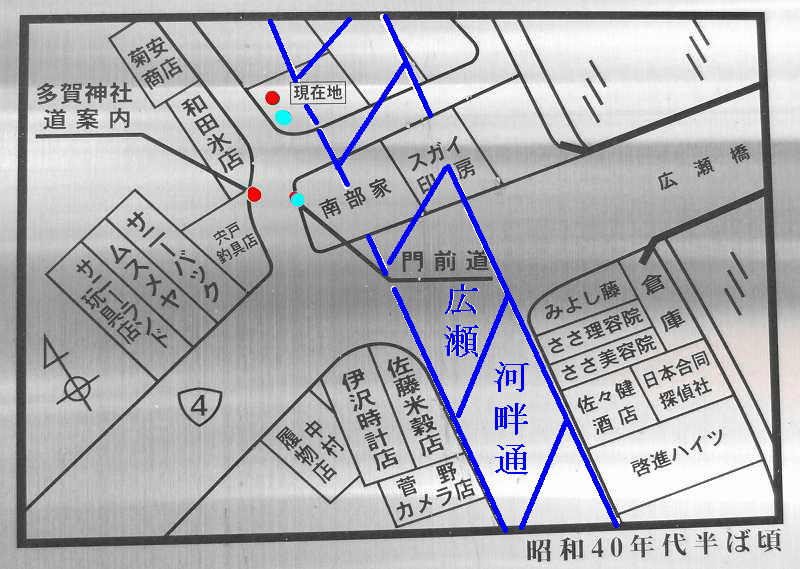

広瀬橋(永町橋)は仙台城下への入口として防衛上の重要地点であった。このため、広瀬橋から長町の本通りまでまっすぐの一本道ではなく、道路がわざと曲げて作られた。見通しを悪くし、敵が攻めにくくすることが目的

|

昭和40代半ば頃のスケッチ

門前通

|

|

| B |

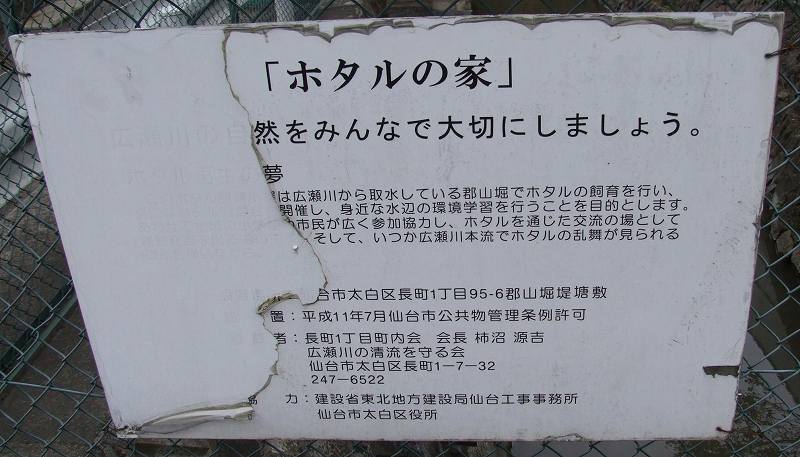

郡山堀

ホタルの家 |

広瀬川から取水している郡山堀

江戸末期のこの地方の郡正(村長)だった小倉三五郎が、郡山地区の農民のため開削した農業用水路である。昭和3年暗渠となった。木流堀と立体交差している。

|

|

|

| C |

旧宮城農高校門跡 |

以前宮城農学校があった。宮城農学校の遺構は殆ど残っておらず、わずかにこの正門の石柱など残すのみ |

|

| C |

長町木場跡

|

現在町内会の花壇になっている |

|

| C |

街道の辻標 |

二口越え最上街道 奥州街道 |

|

| D |

木流し堀 |

太白区富田付近の名取川と長町の広瀬川をつなぐ全長約6kmの運河水路 |

|

| E |

兜塚古墳 |

1977と1988年に調査が行われ、推定規模は、主軸長75m前後、後円部径62.4m、後円部の高さ6.8m。円筒埴輪と朝顔形埴輪の破片が出土しており、その特徴から古墳時代中期後半(5世紀後半)に築造されたものと考えられる。埴輪を有する中期の古墳で墳丘が良好に残っているものは兜塚古墳だけである。

農学校の先生で仙台白菜の生みの親、沼倉吉兵衛の胸像があります。

柵がめぐらされていますが、北側のゲートボール場の入口から入れます

|

仙台白菜生みの親 沼倉吉兵衛の胸像

1959年(昭和34年)農学校の同窓会がその遺徳を讃えて兜塚の古墳上に胸像を建てた。

|

| F |

東街道 |

奥州街道ができる以前の、東街道が大年寺山のふもとを走っていた。

坂上田村麻呂や源義経、弁慶など皆ここを通ったものと思われる。 |

|

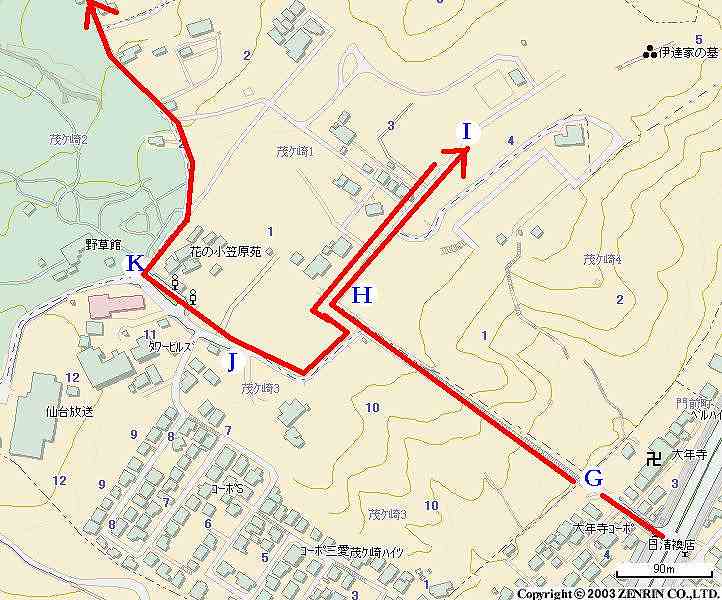

| G |

大年寺惣門(だいねんじそうもん)

|

| H |

茂ヶ崎城址 |

| I |

伊達家山門

|

| J |

姥杉 |

| K |

野草園 |

|

|

| G |

大年寺惣門

(だいねんじそうもん) |

大年寺は、元禄10年(1697)に仙台藩四代藩主伊達綱村が鉄牛和尚を招いて茂ヶ崎に開いた

昭和60年に解体修理が行われた。仙台市指定文化財 |

2006年の 桜

中国の僧 鼓山道霈の筆跡による「東桑法窟」の扁額(へんがく)

修理の跡

全部で5つの屋根を持つ複雑な外観

屋根棟両端にマカラ(しゃちほこ)を復元

|

|

| H |

茂ヶ崎城址 |

大年寺が造営される以前、粟野重直が1343年(康永2年)この地に居城を築いた。 |

|

|

| I |

伊達家山門

(西廟) |

大年寺は第4代仙台藩主伊達綱村により造営され、以後歴代藩主の霊廟の菩提寺となった。墓所は無尽灯霊屋(東廟)と宝華林霊屋(西廟)から成る。2007年建立 |

|

|

| J |

姥杉 |

野草園入り口前の広場にある姥杉は馬場杉とも呼ばれる樹齢約500年の名木である。仙台市保存樹木 |

|

|

| K |

野草園 |

市民の憩いの場として昭和29年開園。広大な敷地に豊富な植物が咲き乱れ、四季を通じて楽しめる。季節毎の行事が開催され、特に秋の「萩まつり」が有名。 |

12月〜3月までは休園期間

2006年 八重紅枝垂れ桜

2006年秋 ハギ

|

|

その2 虚空尊〜千躰堂〜愛宕神社〜愛宕山横穴墓群 へ

|