媨忛偺梀曕摴丄僴僀僉儞僌僐乕僗

|

懡夑忛巎愓弰偺傫傃傝僐乕僗丂偦偺俀

栺俈噏丂楌巎攷暔娰傪婎揰偵 |

丂偦偺侾丗嘆搶杒楌巎攷暔娰丒崱栰壠廧戭仺嘇懡夑忛攑帥愓仺嘊巗愳嫶堚愓仺嘋撿栧愓仺嘍懡夑忛旇(氣偺旇)仺嘐氣偺愇暥摴昗仺嘑撿戝奯屻仺嘒媽奨摴偺摴昗仺嘓暁愇仺嘔婱慏恄幮(妦偺栘)仺嘕懡夑忛恄幮(杒敥尠壠)仺嘖懡夑忛惌挕愓仺

丂偦偺俀丗嘗懡夑恄幮(墑婌幃撪幮屻)仺嘙榋寧嶁抧嬫栶強愓仺嘚壛悾徖仺嘜杒戝奯(栘摴)仺嘝峳泺恄幮仺嘠棨墱憤幮媨(榁悪挅貥@)仺嘡搶栧愓仺嘢戝敤抧嬫寶暔愓仺(21)嶌娧抧嬫栶強愓仺(22)懡夑忛偁傗傔墍仺(23)晜搰恄幮仺(24)娰慜堚愓

|

奊丗懡夑忛娤岝嫤夛僷儞僼儗僢僩傪巊梡

|

嘗丂懡夑恄幮乮墑婌幃撪幮愓乯

丂挿庻偺恄丄晇晈榓崌偺恄偲偟偰偺怣嬄偑偁傝傑偡丅恄幮偺慜偵傇傜壓偑偭偰偄傞偺偼彫宆偺乽僞僈乿偱偡丅

丂晇晈偺拠傪乽僞僈乿偱偑偭偪傝屌傔傞懡夑恄幮偱偡丅

|

2006.4.28

2009.1.17

2006.4.28

|

嘙榋寧嶁抧嬫栶強愓

2006.4.28

|

嘚丂壛悾徖(棙晎挰丄懡夑忛巗丄墫姈巗)

丂峕屗帪戙偵掔杊偑嶌傜傟梡悈抧偲偟偰偺栶妱偑偁偭偨峀戝側徖丅尰嵼偱偼徖廃曈偵惍旛偝傟偨岞墍偵嶗偺峀応丄僺僋僯僢僋峀応丄悊帠巤愝偑嶌傜傟丄婥寉偵帺慠偲恊偟傔傞宔偄偺僗億僢僩偲側傝丄壠懓楢傟傕懡偄丅搤偵偼敀捁偑旘棃偟丄巐婫傪捠偟偰朘傟傞恖偑懡偄丅

|

2009.1.17

2009.1.17

2009.1.17

僐僽僴僋僠儑僂(釒敀捁)2009.1.17

|

嘜丂杒戝奯愓乮栘摴乯

2009.1.17

|

丂嘝丂峳泺恄幮(偁傜偼偽偒偠傫偠傖)

| 丂壼埼[偊偧]偺恄條偑嵳傜傟丄戝榓挬掛偺壼埼怤峌偵傛傝丄尰嵼偺恄幮偵側偭偨偲偄傢傟偰偄傞丅泺嬓[偼偽偒]傪曭擺偡傞偲丄壓敿恎偺昦婥傗偗偑偵屼棙塿偑偁傞偲偄偆丅 |

丂 丂

|

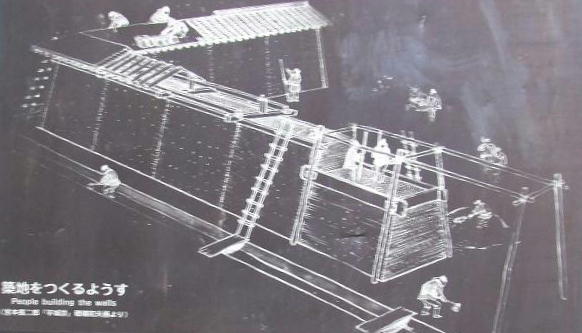

嘠丂棨墱憤幮媨

丒応丂強丗媨忛導懡夑忛巗巗愳帤憤幮25

丒愢丂柧丗幮揳偼丄嫕曐侾俋擭乮侾俈侾俇乯偺寶棫偱丄棫攈側擔媑憿傝偱偁傞丅偄傑傑偱尒偰偒偨憤幮偼丄偄偢傟傕俆幮偐俇幮傪崌釱偟偨傕偺偩偭偨偑丄棨墱憤幮偼側傫偲侾侽侽幮偑釰傜傟偰偄傞丅摉帪偺埿惃偑偟偺偽傟傞 |

敀栘楡丂尒崰偼係寧偺戞3擔梛擔崰

丂 丂

悪

丂 丂

|

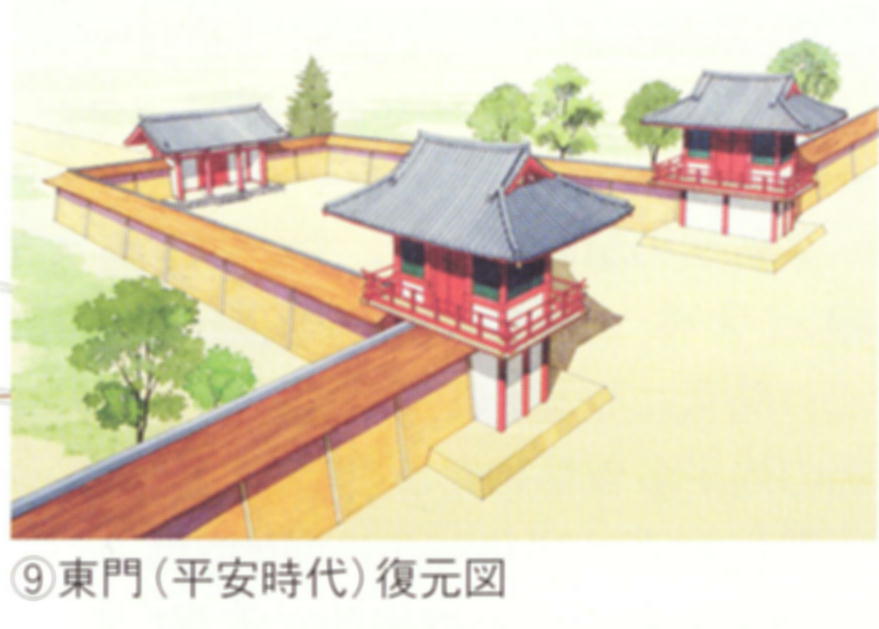

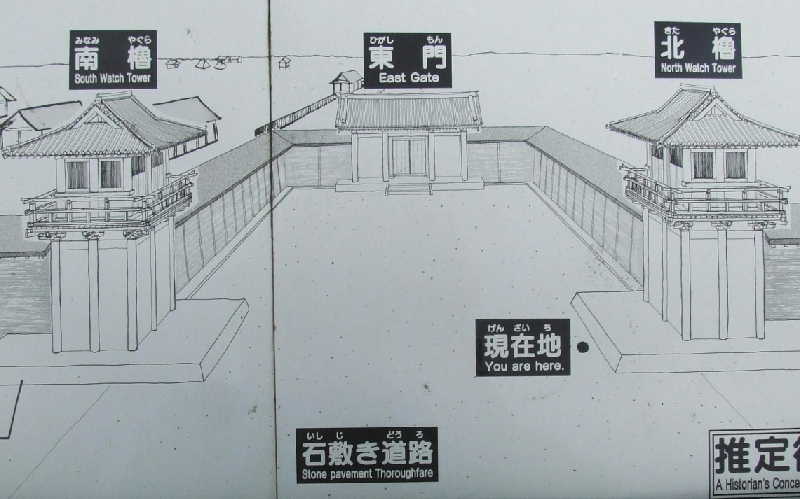

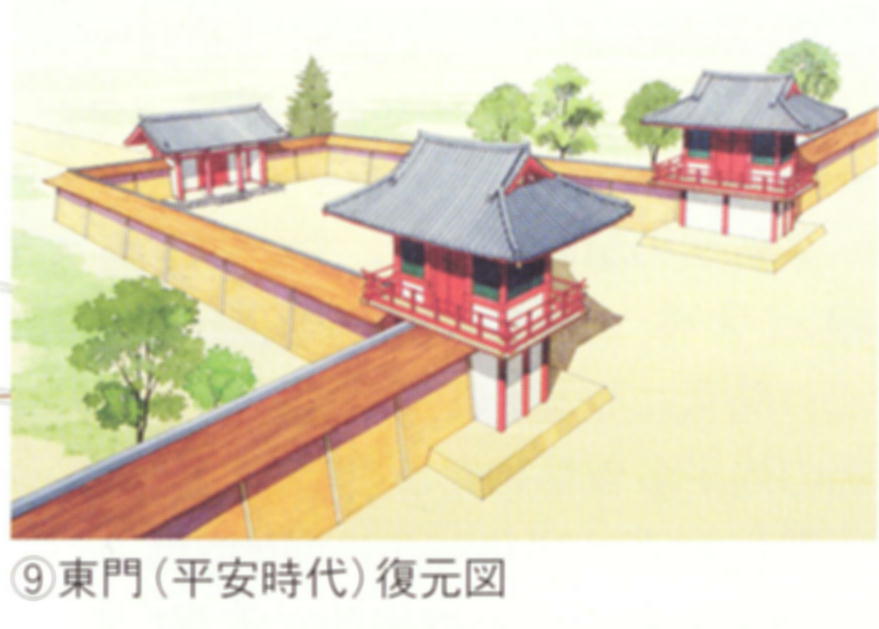

嘡丂搶栧愓

|

嘢丂戝敤抧嬫寶暔愓

戝敤偺偄偪傚偆

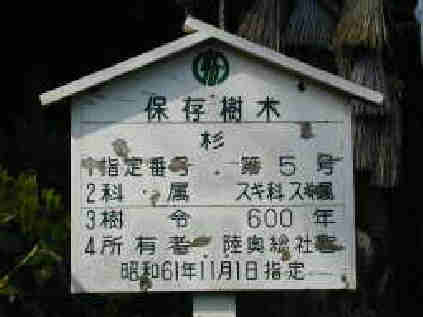

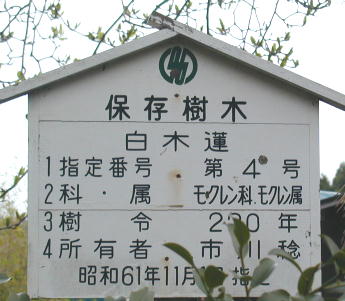

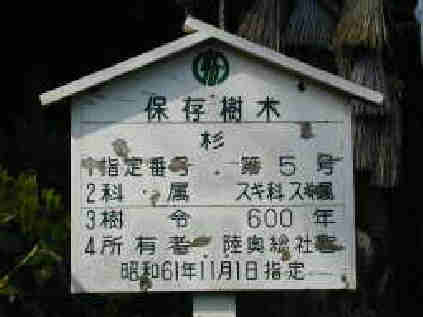

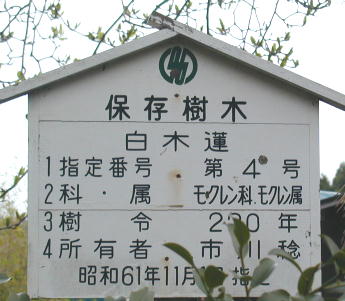

丒懡夑忛巗暥壔嵿巜掕斣崋丂侾俈

丒庽崅丗俀俆丏係m丄嫻崅廃埻丗俁丏侽m丄丒悇掕庽楊丗侾俉侽擭

丒応強丗巗愳帤戝敤抧撪丂丒強桳幰丗懡夑忛巗

丒愢柧丗懡夑忛惌挕愓偺杒懁偵埵抲偡傞戝敤抧嬫偵丄墵惙側庽惃傪曐偭偰偄傑偡丅戝敤偺僀僠儑僂偼丄帗姅偱丄捈姴偵惗堢偟廐偵側傞偲棊壥偟偨庬幚乮嬧埱乯傪嵦庢偟偵棃傞廧柉偺曽傕懡乆偄傞偦偆偱偡丅慜偺強桳幰偱偁傞曽偺壆晘偺嫬奅増偄偵擱偊偵偔偔丄杊壩庽偺栶妱傪傕偮儎僽僯僢働僀傗僣僶僉偲嫟偵僀僠儑僂傕怉偊傜傟偰偍傝丄壩暁偣偺栘偲偟偰丄傑偨嫬奅偺栚報偲偟偰怉偊偨傕偺偲巚傢傟傑偡丅 |

|

嘇嘆丂嶌娧抧嬫栶強愓

2009.1.17

嶌娧偺栘楡

丂 丂

|

嘇嘇丂懡夑忛愓偁傗傔墍

丂懡夑忛愓偺堦妏偵偁傞偁傗傔墍偼丄俀俆侽庬丄侾俆侽枩杮偺傾儎儊傗僴僫僔儑僂僽側偳偑嶇偒棎傟丄擭娫俆枩恖傕偺娤岝媞偑朘傟傞恖婥偺僗億僢僩偱偡丅

丂偁傗傔傑偮傝丗俇寧壓弡乣俈寧忋弡丄挀幵応丗桳 |

彫愥楬

|

嘇嘊丂晜搰恄幮丒梈恄幮

丂嶰戝枍帉偺惞抧丂晜搰抧嬫偵偁傞晜搰恄幮偱偁傞偲偄傢傟偰偄傑偡偑丄尰嵼偼晄柧偱偡丅偙偺壧偱偼丄乽晜偒乿偑嶰搙偔傝曉偝傟丄乽桱偒乿偵偐偗偨尵梩梀傃偲傕側偭偰偄傑偡丅

墫姈偺慜偵晜偒偨傞晜搰偺晜偒偰巚傂偺偁傞悽側傝偗傝

怴屆崱廤丒揱嶳岥墹彈 |

|

嘇嘋丂娳慜堚愓傊

|

嘆丂搶杒楌巎帒椏娰

懡夑忛巎愓弰傝偺傫傃傝僐乕僗偦偺侾傊栠傞

|

丂

丂

丂

丂

丂

丂