| 宮城県の遊歩道、ハイキングコース |

多賀城史跡巡のんびりコース その1

約7㎞ 歴史博物館を基点に |

その1:①東北歴史博物館・今野家住宅→②多賀城廃寺跡→③市川橋遺跡→④南門跡→⑤多賀城碑(壺の碑)→⑥壺の石文道標→⑦南大垣後→⑧旧街道の道標→⑨伏石→⑩貴船神社(樫の木)→⑪多賀城神社(北畠顕家)→⑫多賀城政庁跡→

その2:⑬多賀神社(延喜式内社後)→⑭六月坂地区役所跡→⑮加瀬沼→⑯北大垣(木道)→⑰荒脛神社→⑱陸奥総社宮(老杉・白木蓮)→⑲東門跡→⑳大畑地区建物跡→(21)作貫地区役所跡→(22)多賀城あやめ園→(23)浮島神社→(24)館前遺跡

|

絵:多賀城観光協会パンフレットを使用

|

① 東北歴史資料館・今野家住宅

・場 所:宮城県多賀城市高崎1丁目22-1

・説 明:総合展示室では、旧石器時代から近現代までの東北地方全体の歴史を、時代別に展示する。そのほかに、テーマ展示室、映像展示室などがある。江戸時代中期の宮城県北上町の民家・今野家住宅も復元されている。所要1時間

・休館日:毎週月曜日(祝日をのぞく)

年末年始(12月29日から1月3日まで)この他に臨時休館日があります。

・入館料:一般 個人400円

|

今野家住宅へ

今野家住宅は、宮城県東北部、北上町橋浦にあった民家を移築し、建築された当時の姿に復元したものである。今野家は、江戸時代、桃生郡橋浦村の肝入を代々勤めてきた由緒ある家柄である。

母屋の正面に位置するこの中門は、農具等を収納していたコマヤと、マヤと呼ばれる馬屋から構成されている。

屋根は寄棟造で茅葺き。建築年代は不詳だが、明治8(1875)年の家相図に同形式の中門が描かれていることから、江戸末期から明治初期の建物と考えられる。

※肝入

(1)あれこれ世話や斡旋をすること。また、その人。取りもち。

(2)江戸時代、名主・庄屋の異名。

(3)江戸幕府の職制で高家(こうけ)や旗本の寄合の上席。高家肝煎・寄合肝煎など。

(4)奉公人・遊女などを周旋すること。また、それを業とする人。 |

|

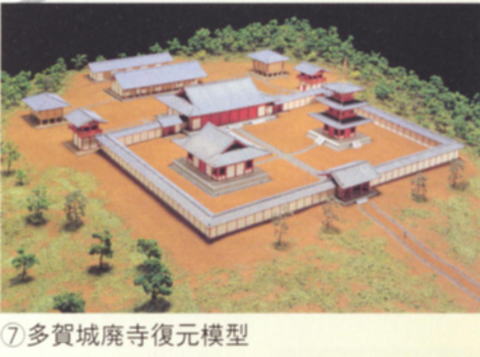

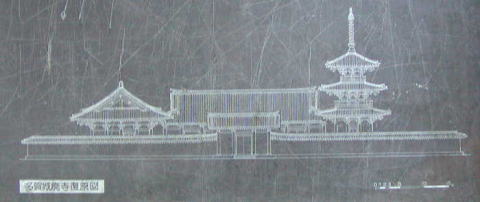

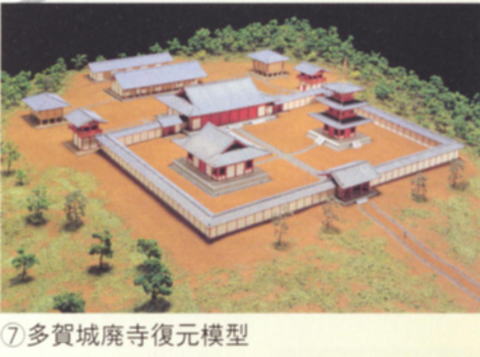

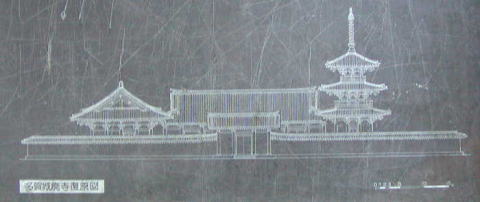

② 多賀城廃寺跡

・場 所:宮城県多賀城市高崎

・説 明:多賀城の南東約1km、博物館のすぐ東隣の小高い丘の上に多賀城付属の寺院跡があります。

多賀城と同じ時期に建てられ、塔・金堂・講堂・経蔵・鐘楼・僧坊などの建物からなる寺院でした。

順調な東北経営を願って建設された寺院と考えられます。また、主要な建物配置が大宰府の付属寺院の観世音寺と同じで、これを手本にして建てられたと考えられています。

文、復元図:パンフから |

2005.12.28

重塔跡 2005.12.28

2006.4.28

2006.4.28

|

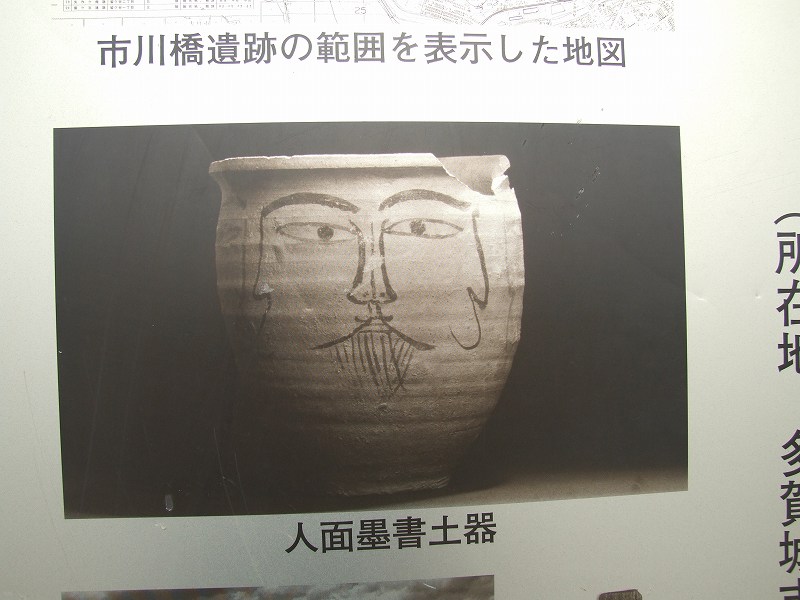

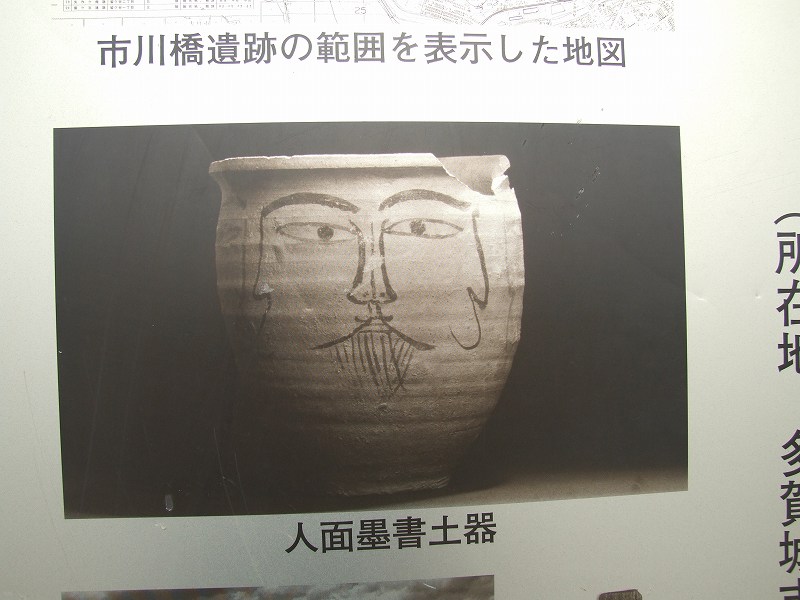

③ 市川橋遺跡

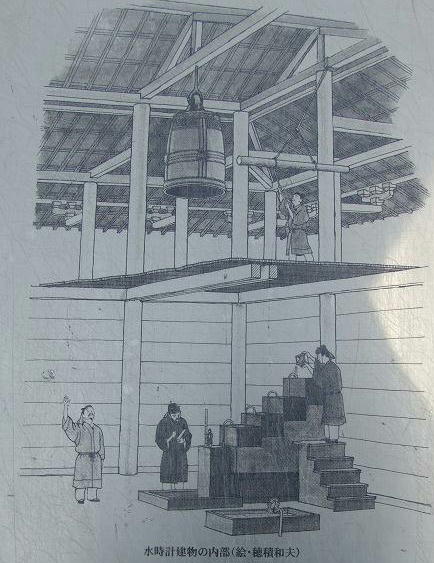

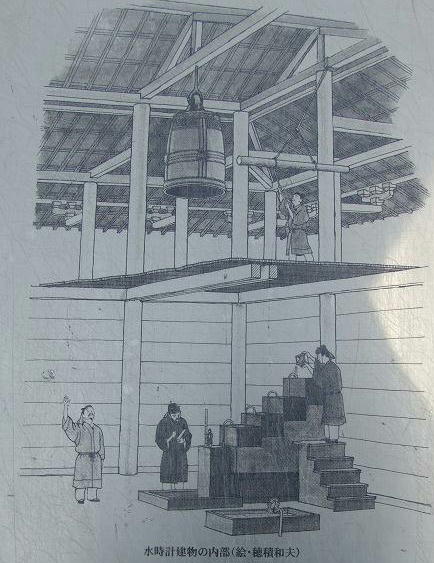

漏刻

| 階段状に並ぶ枡(ます)から枡へ流れ落ち、たまっていく水の量で時を計る、水時計の一種 |

鴻の池橋

|

④ 南門跡

|

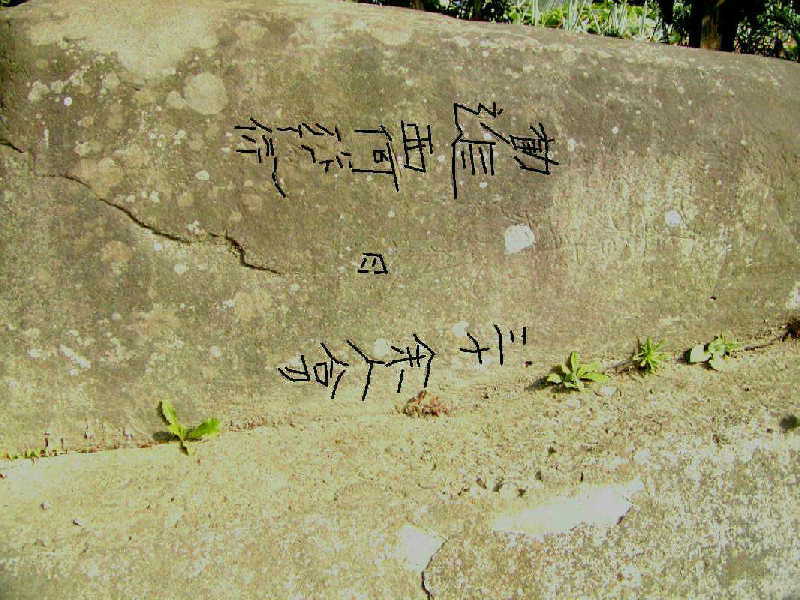

⑤ 三大枕詞の聖地 多賀城碑(壷の碑)

(陸奥は山城・大和に次ぎ、三番目の「歌枕の国」)

南門の近くにある碑堂の中に建っている。江戸時代に土中から発見されたと言われる。碑面には多賀城の位置、724年に大野東人によって創建されたこと、762年藤原あさかりが修造したことが刻まれており、多賀城改修の記念碑と考えられる。発見当初から歌枕にある「壷碑」ともみなされ、芭蕉をはじめ多くの文人が訪れた。

明治・大正期には、里程・官職・書体・彫り方などの点で疑問が出され、偽作説が有力になったが、近年の再検討で、その根拠を失い重要文化財に指定された。

文:パンフレットから |

| 多賀城碑が、奈良時代に建立された真碑であることは確認されましたが、「つぼ」については不明のままで、「いしぶみ」を「文」の意味で引用した歌も多く歌われています。 |

陸奥の 奥ゆかしくぞ おもほゆる

壺のいしぶみ そとの浜風

山家集・西行法師 |

陸奥の 奥ゆかしくぞ おもほゆる

壺のいしぶみ そとの浜風

山家集・西行法師 |

|

多

賀

城

靺 下 常 蝦 京

鞨 野 陸 夷 去

国 国 国 国 一

界 界 界 界 千

三 二 四 一 百

千 百 百 百 里

里 七 十 二

十 二 十

四 里 里

里

|

芭蕉句碑

昭和2年(1927年)5月8日、建立

あやめ草足に結ん草鞋の緒 |

|

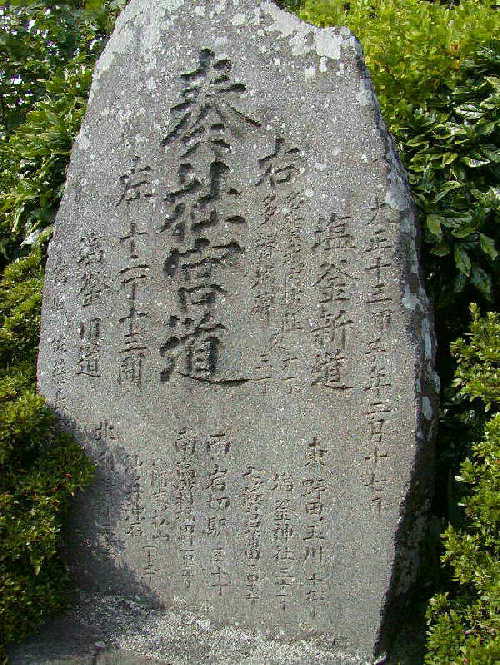

⑥壺の碑道標(つぼのいしふみみちしるべ)

|

⑦ 南大垣跡

|

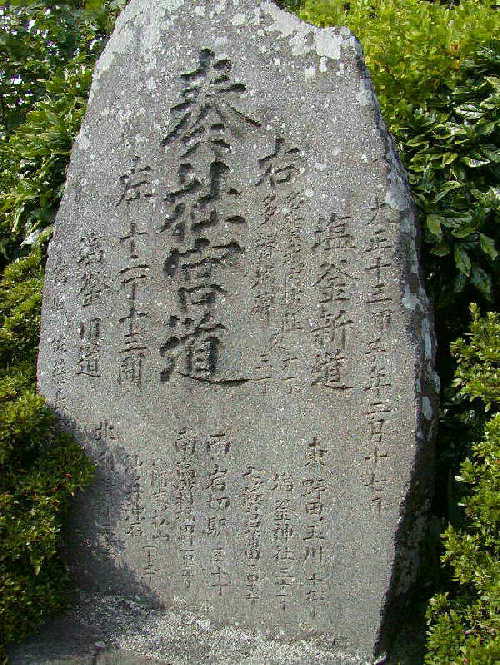

⑧ 旧街道の道標

社宮道(多賀城)

大正十三年右塩竃新道 左塩竃旧道と記してある。 |

|

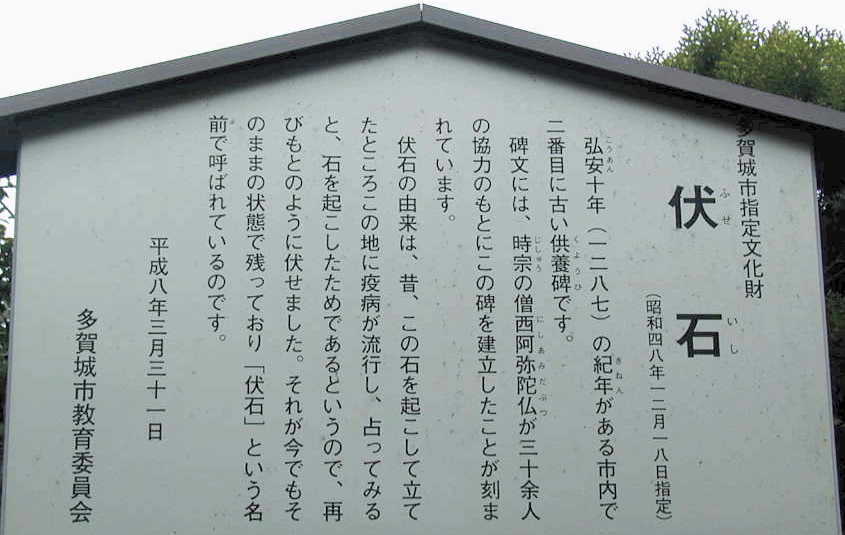

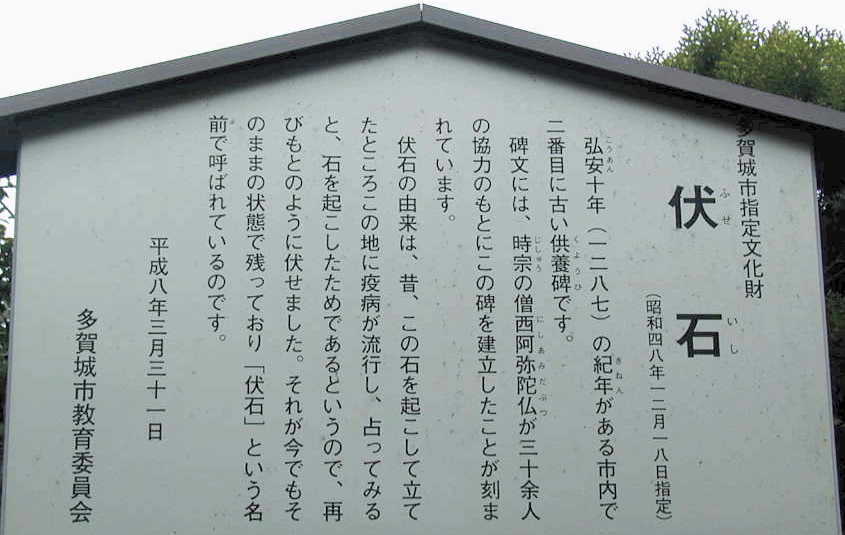

⑨ 伏石(ふせいし)

・場 所:多賀城市市川坂下32

・説 明:弘安十年(1287)の紀年がある多賀城市内で二番目に古い供養碑です。碑文には、時宗の僧西阿弥陀仏が三十余人の協力のもとにこの碑を建立したことが刻まれています。伏石の由来は、昔、この石を起こして立てたところこの地に疫病が流行し、占ってみると、石を起こしたためであるというので、再びもとのように伏せました。

それが今でもその状態に残っており「伏石」と言う名前で呼ばれているのです。

疫病は治ったのか不明

・指定等:多賀城市指定文化財 |

|

⑩ 貴船神社(樫の木)本殿の象木鼻

現社殿は宝暦6年(1756)と墨書きされた棟札が現存しています。昭和56年には覆い堂が建築されました。

貴船神社は、五穀豊饒、海上安全、大漁の御神徳をもつ神とされているところから、農、漁民の尊崇が篤く、古くから木の船が奉納されています。 |

本殿の象木鼻

樫の木

・多賀城市文化財指定番号 3 ・樹種:ウラジロガシ

・樹高:30m、胸高周囲:3.2m、・推定樹齢:460年

・場所:多賀城市市川字金堀3

・所有者:貴船明神

・説明:塩釜街道から参堂の石段を登りつめた真正面に半球冠状の樹姿が祠の覆堂をつつむように枝葉よく繁茂しています。貴船神社は、「白山神社」とも呼ばれ、五穀豊穣・海上安全大漁の神とされ、古くから大小種々の木の船が献納されています。樫は、宮城県が北限とされ、木質は、国内産有用材中最も重厚なもののひとつで、強度も大きく、器具材・船舶用材として貴重とされてます。海上安全の神として、海浜の人々や漁民から厚く信仰されている貴船神社の神木として誠にふさわしい老樹です。

文:多賀城市hp から |

|

⑪ 多賀城神社(北畠顕家)

後村上天皇をはじめとする南朝の諸将をまつる神社創建が計画されるも、大東亜戦争が勃発し計画は頓挫。

戦後、再び神社建立の気運が高まり、海軍工廠内に置かれていた奉安殿を払いうけ、昭和27年に政庁裏に社殿建立したことにはじまる。

昭和48年に現在地に遷座 |

|

⑫ 多賀城政庁跡

| 多賀城の記録としては『続日本紀』天平9(737)年に「多賀柵」として登場宝亀11(780)年以降は「多賀城」として記されている。 江戸時代に発見された多賀城碑をきっかけに多賀城市市川浮 島の地が多賀城の跡と知られるようになった。発掘調査は昭和38年に開始され昭和44年からは宮城県多賀城跡調査研究所が継続的に実施しているその結果多賀城の規模や構造年代性格が解明されてきている。特に「蝦夷征討」のための律令政府が設置した軍事的拠占という従来の説を覆し行政的性格が強いことが指摘された。 |

2006.4.28

2006.4.28

2009.1.17

政庁跡のこぶし

・多賀城市文化財指定番号 6

・樹高:17.8m、胸高周囲:1.8m、・推定樹齢:170年

・場所:新田字城前19

・所有者:多賀城市

・説明:陸奥の国の政治を行った国府の中心機関が置かれた多賀城政庁跡の東端から俗称「二の丸跡」の丘をのぞむと、眼前に見ることができますが、現在は主幹部が一部腐食し、劣勢で衰退してきています。こぶしは、春の初めに葉に先だって芳香ある白い花をつけて咲き誇ります。この花が咲きはじめると、苗代をつくったり、田畑の耕うんをはじめたり、農作業の目安のひとつとして、地域住民から親しまれています。

文:多賀城市hp から |

|

多賀城史跡巡りのんびりコースその2へ

|