宮城の遊歩道、ハイキングコース

|

| 長町歴史散策 その2 |

その1:橋姫明神〜広瀬橋〜枡形道路〜門前道の道標・多賀神社道案内

〜十八夜観世音堂〜青果市場跡〜普門寺跡〜代官所跡〜笹谷街道入口〜秋保電鉄跡

〜舞台八幡神社・蛸薬師〜長町小学校前笹谷街道辻標

その2:東街道〜大年寺惣門〜福聚院の穴薬師(瑠璃光殿)〜宮沢橋〜宗禅寺の鶏塚

〜宗禅寺淵〜鎧淵〜らくうしょう(落生松)〜郡山堰〜根岸の辻標〜兜塚

〜旧宮農正門跡〜木流し堀・木場跡〜街道の辻標〜郡山堀 |

その2

|

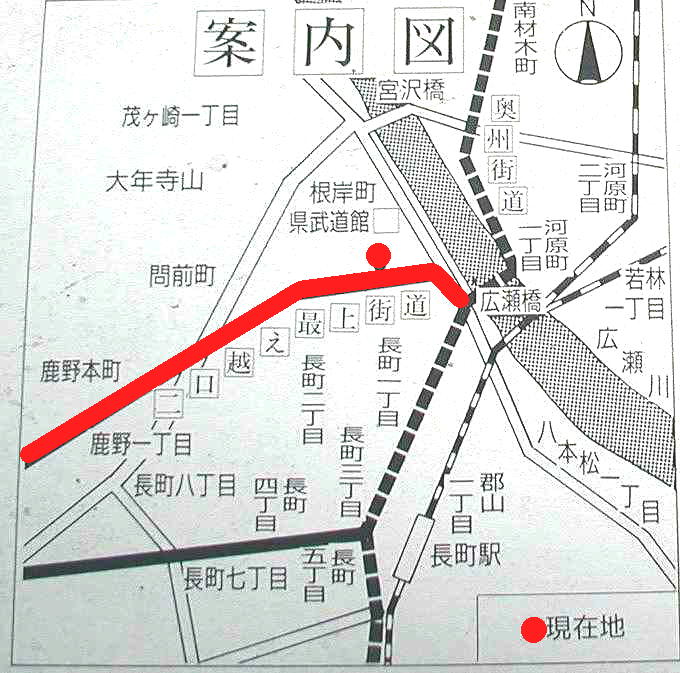

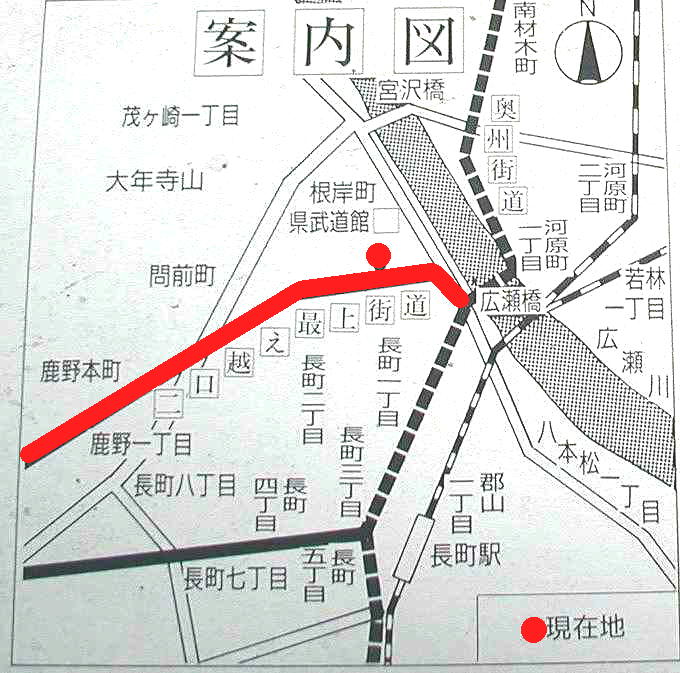

| 東街道 |

奥州街道ができる以前の、東街道が大年寺山のふもとを走っていた。

坂上田村麻呂や源義経、弁慶など皆ここを通ったものと思われる。 |

|

| 大年寺惣門 |

大年寺は、元禄10年(1697)に仙台藩四代藩主伊達綱村が鉄牛和尚を招いて茂ヶ崎に開いた

昭和60年に解体修理が行われた。仙台市指定文化財 |

全部で5つの屋根を持つ複雑な外観

屋根棟両端にマカラ(しゃちほこ)を復元

|

| 福聚院の穴薬師(瑠璃光殿) |

| 大年寺に1704年建立された薬師堂の薬師如来を遷座 |

|

| 宮沢橋 |

| 藩制時代には宮沢橋はなく、渡し舟が交通手段でした。橋が架けられたのは明治15年です。 |

|

| 宗禅寺の鶏塚 |

| 1661年、檀家の飼い猫が主人の命を狙っていることを和尚に知らせた鶏の伝説とその塚が残っています。 |

鶏塚と呼ばれている石碑

「卍不是人間之搭」(これは人間の墓ではない)

寛文十三年(1673年)敬白 庄子太郎左衛門

|

| 宗禅寺淵 |

| 崇禅寺には檀家の飼い猫が主人の命を狙っていることを和尚に知らせた鶏の伝説とその塚が残っています。 |

|

| 鎧淵 |

宮城県武道館前の河原一帯は鎧淵と呼ばれ、中世の古戦場の跡

1189年源頼朝の鎌倉軍は平泉の藤原泰衡を攻め滅ぼすため大軍で東街道を北上し、この鎧淵が前線の一部となり戦いが行われた。 |

|

| らくうしょう(落生松) |

宮城県武道館脇かつての宮農高校の玄関があった付近である。

北米南部からメキシコにわたって分布する雄雌道株の落葉高木で日本には明治以降に渡来した。

「ヌマスギ」ともいわれる。仙台市保存樹木:樹高:17m、幹周:3m、樹齢:100年 |

|

| 郡山堰 |

| 宮沢橋と広瀬橋の間にある堰が「郡山堰」です。美しいせせらぎを見ることができます。郡山堰による水は長町市街の中ほどを通って郡山の田園地帯に流れ、六郷・七郷堀と同じように農業用水等に利用されています。 |

|

| 根岸の辻標 |

川内南の竜口渓谷から広瀬川の西南部、名取川北岸一帯の広大な地域で、経ヶ峰・愛宕山・茂ヶ崎山(大年寺山)等の山麓をいった。いわゆる山の根岸を占める土地であるためこの名がある。

気候温暖で物資に恵まれていることから百代(ももよ)の里とも呼ばれ、仙台開府以前から東街道が通っていた。 |

|

| 兜塚 |

1977と1988年に調査が行われ、推定規模は、主軸長75m前後、後円部径62.4m、後円部の高さ6.8m。円筒埴輪と朝顔形埴輪の破片が出土しており、その特徴から古墳時代中期後半(5世紀後半)に築造されたものと考えられる。埴輪を有する中期の古墳で墳丘が良好に残っているものは兜塚古墳だけである。

農学校の先生で仙台白菜の生みの親、沼倉吉兵衛の胸像があります。

柵がめぐらされていますが、北側のゲートボール場の入口から入れます |

仙台白菜生みの親 沼倉吉兵衛の胸像

| 昭和三十四年(一九五九)農学校の同窓会がその遺徳を讃えて兜塚の古墳上に胸像を建てた。 |

|

| 旧宮農正門跡木 |

| 以前宮城農学校があった。宮城農学校の遺構は殆ど残っておらず、わずかにこの正門の石柱など残すのみ |

|

| 木流し堀・木場跡 |

| 木流堀はその名前が示すとおり、名取川の水源地である二口峠の高倉山付近で伐採した丸太を、仙台藩の家臣へ支給する燃料のまきとして城下へ運ぶために江戸時代初期につくられた全長約6kmの運河水路です。太白区富田付近の名取川と長町の広瀬川をつないでいます。河川改修工によりコンクリート擁壁となり、昔の面影は失われています。 |

長町木場跡

|

|

| 郡山堀 |

広瀬川から取水している郡山堀

江戸末期のこの地方の郡正(村長)だった小倉三五郎が、郡山地区の農民のため開削した農業用水路である。昭和3年暗渠となった。木流堀と立体交差している。 |

|

| 長町歴史散策その1へ戻る |