宮城県の遊歩道、ハイキングコース

|

| 大崎八幡神社周辺 #1 |

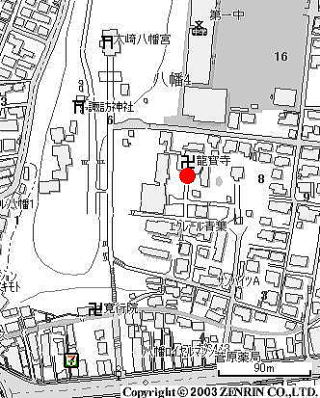

・場所:仙台市青葉区

・撮影:1999.9.20

・コース:川内亀岡バス停→0.1㎞①亀岡八幡神社→追加③三居沢発電所0.3㎞→追加④三居沢不動尊0.1㎞→0.4㎞⑤牛超橋0.1㎞→⑥来迎寺0.6㎞→⑦龍宝寺0.1m→⑧大崎八幡神社1.0㎞→⑨山上清水1.2㎞→⑩文殊堂スケートセンター前 |

|

川内亀岡バス停→0.1㎞

| ①亀岡八幡宮 |

・場所:仙台市青葉区川内亀岡町62

・説明:亀岡八幡宮は江戸時代の天和(てんな)3年(1683)、仙台藩四代藩主伊達綱村(つなむら)が現在地に建立、昭和20年(1945)の空襲で社殿が焼失し、この鳥居だけが残った。

石材には石巻市稲井産の稲井石(いないいし)が用いられている。

宮城県指定:亀岡八幡宮石鳥居 附 鳥居額 |

2005.09.05

|

| 石鳥居 |

天和3年(1683)に社殿とともに造られた。

明神鳥居の様式で稲井石を用いている。高さは地盤より笠木上端まで6m。門の幅は柱下部で柱心間5.53m。同じく柱上部で4.9m

なお、青銅製鳥居額の表面には亀岡八幡宮と陽刻されており、裏面には「享保三戊戌年四月朔日左近衛権中将藤原朝臣吉村謹書」と刻銘がある。

5代仙台藩主伊達吉村が献納

東照宮・大崎八幡宮の石鳥居とともに、仙台石鳥居の一つである。 |

鳥居額

|

|

| 石段 |

・指定:仙台市登録文化財

・説明:青葉区亀岡にある神社の石段。

天和(てんな)3年(1683)の亀岡八幡宮が同心町から川内に遷宮した時に造営されたものと考えられる。

石段の数は年間の日数である365段あったが、現在は削られて335段程になっている。

亀岡八幡宮は昭和20年(1945)の空襲で焼失したため、往時を示す遺構は、この石段だけとなっている。

|

最初の階段

最初の階段 UPです

二つめの階段

三つ目の階段

階段から仙台市街地

亀岡八幡宮

|

|

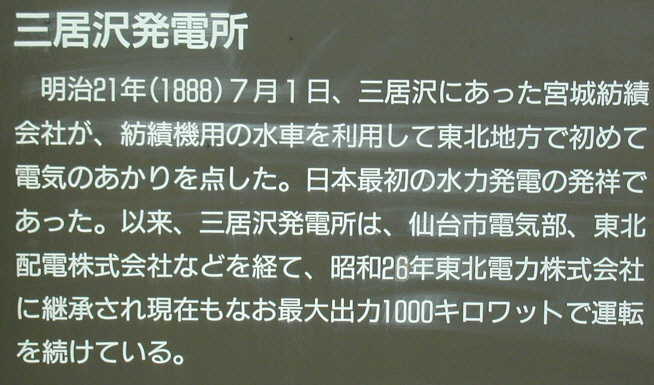

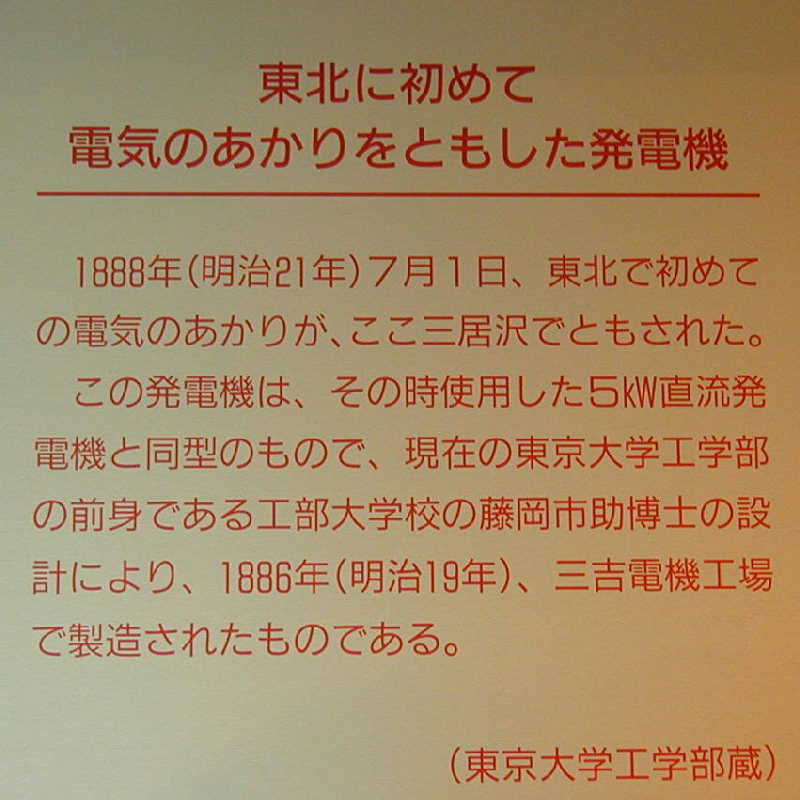

追加③三居沢発電所0.3㎞→

| 三居沢電気百年館 |

・場所:仙台市青葉区荒巻字三居沢16

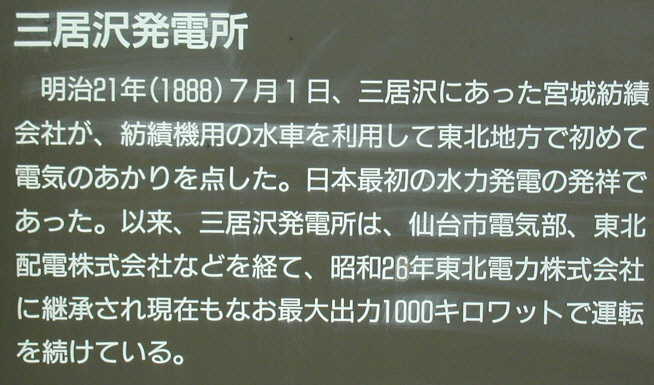

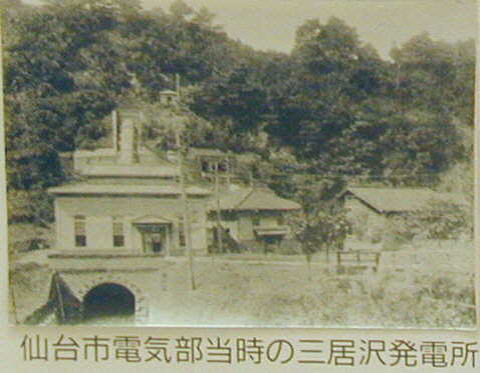

・説明:明治21年(1888)7月1日三居沢にあった宮城紡績会社が水力発電によって東北地方で初めて電気のあかりを灯しました。 以来、三居沢発電所は日本で最も古い水力発電所として現在も現役で発電し続けています。

・休館日:年末年始 毎週月曜日(月曜が祝祭日の場合は翌日)

・開館時間:1000〜1600

・観覧料:無料

・お問い合わせ:TEL 022−261−5935 |

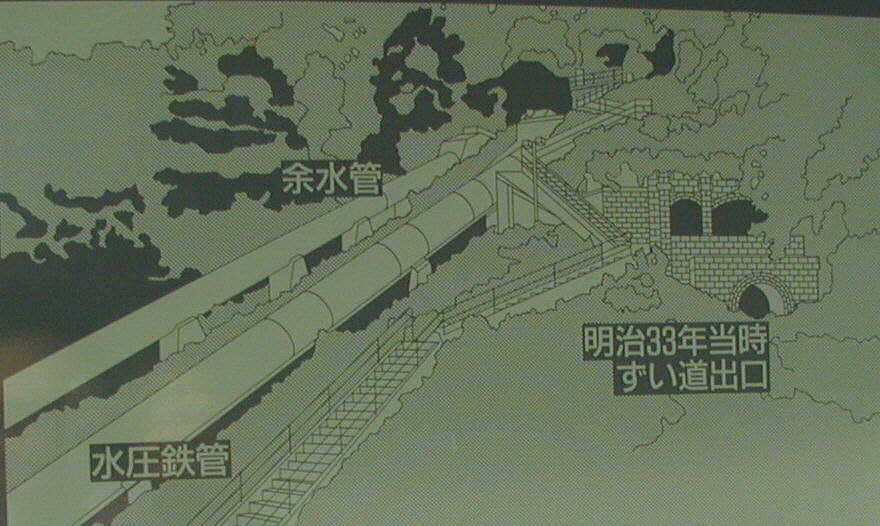

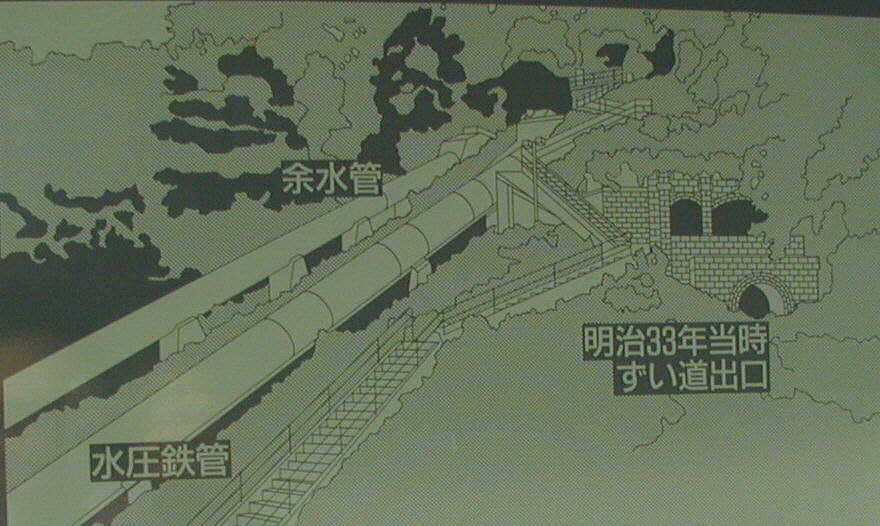

水圧鉄管と旧坑道

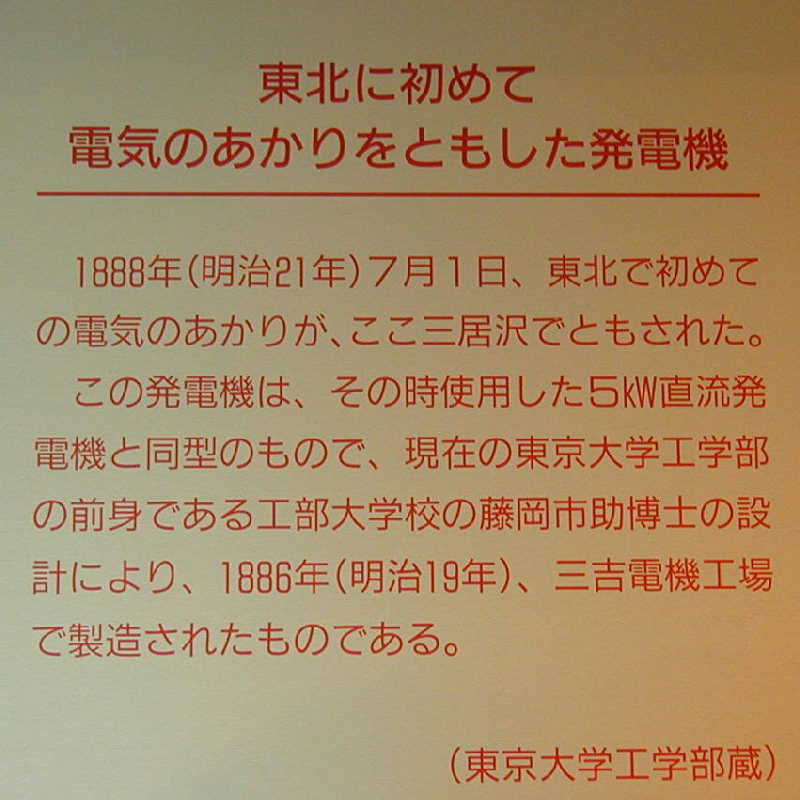

使用された直流発電機と同型機

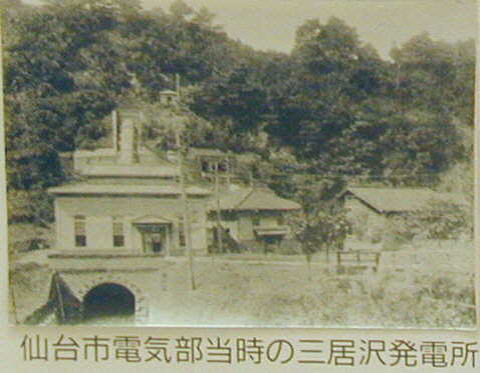

昔の写真

|

追加④三居沢不動尊0.1㎞→0.4㎞

夫婦杉

|

|

| ⑤牛超橋0.1㎞→ |

⑥来迎寺0.6㎞→

モクリコクリと呼ばれる延元2年(1337)の板碑

若人求佛恵(もしあなたが、悟りの知恵を求めて)

通達菩提心(悟りを求める心に、深く通じれば)

父母所生見(父母から生まれた身のままで)

速證大覚位(速やかに、大覚の位を得るであろう)

|

| ⑦龍宝寺(りゅうほうじ)0.1m→ |

・場所:宮城県仙台市青葉区八幡 4-8-32

・説明:伊達家の祖である朝宗公が、伊達家の祈願寺として建てたものとされています。その後、伊達家と共に中村、梁川、米沢、岩出山へと移り、慶長年間にこの地へ移されました。

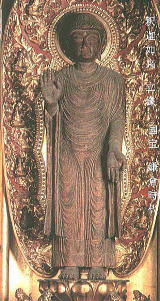

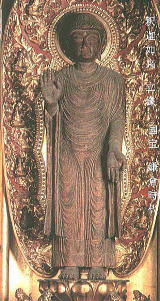

木造釈迦如来立像 国指定重要文化財 明治36年(1903年)指定

如来像は京都嵯峨清涼寺の釈迦像の模刻の北限と云われ、鎌倉初期の作と云われる。ガンダーラ様式の背高160.3cmのみごとな寄木造である。

像は藤原秀衡の盛寺金成村の炭焼藤太が七堂伽藍を建立し釈迦堂を建て、息子金売吉次が京より砂金40駄で勧請し、以後常福寺、福王寺と勧請され、4代綱村公が禄10石にて龍宝寺へ安置したのが元禄9年(1696)7月

4月8日の花まつり、1月14日のどんと祭に開帳しています。 |

|

山門は四脚門

土蔵造の釈迦堂

多宝塔は木造で、全体の意匠は和様で統 高さ22m 一辺6.38m

昭和63年(1988) わが国最大の木造多宝塔と称している

水盤舎

鐘堂

客殿

本堂

家紋 菊と桜

木造釈迦如来立像 国指定重要文化財

4月8日の花まつり、1月14日のどんと祭に開帳している。

|

|

|