宮城県の遊歩道、ハイキングコース

|

経ヶ峰と竜口峡谷(渓谷)

|

・場所:宮城県仙台市青葉区

・撮影:2000.12.2

・コース:霊屋橋バス停①0.4㎞~瑞鳳寺②0.2㎞~瑞宝殿③0.1㎞~2代・3代霊廟④0.4㎞~評定河原橋⑤0.8㎞~大橋⑥1.0㎞~竜口渓谷入口⑦0.9㎞~竜口渓谷⑧1.7㎞~博物館前バス停⑨

|

霊屋橋バス停①0.4㎞

|

瑞鳳寺②0.2㎞ 山門

・場所:宮城県仙台市青葉区霊屋下23-5

・撮影:2005.9.29

・説明:青葉区霊屋下の寺院の山門

仙台藩祖 政宗公の菩提寺として、1637年(寛永14年)二代藩主忠宗によって創建された御一門格の寺院

本尊は釈迦、文殊、普賢の三体で、平泉毛越寺より遷したもの

境内には、藩主に殉じた家臣の墓や戊辰ノ役戦死者・西南ノ役戦死者、その他名士らが多数葬られている。

|

山門は巨大な薬医門

東京品川の伊達屋敷の門を模したもの

下馬碑

門前の下馬石は、二代藩主忠宗公の七回忌に、四代藩主綱村公が建立したものです。

寛文三年大阪天王寺の下馬碑を模写して坂下南側に建てた。昭和46年山門前に移した。

|

本堂 庭木が植えられて木越しの撮影

1858年(安政5年)9月13日焼失し、現在の本堂は、大正15年5月23日落成した。

|

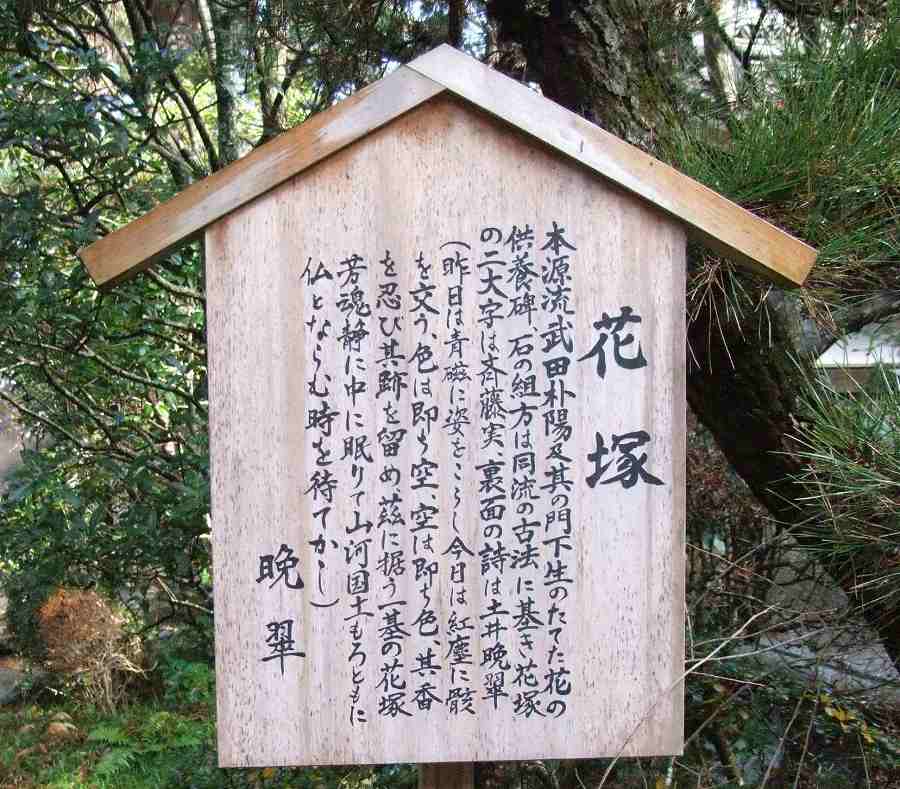

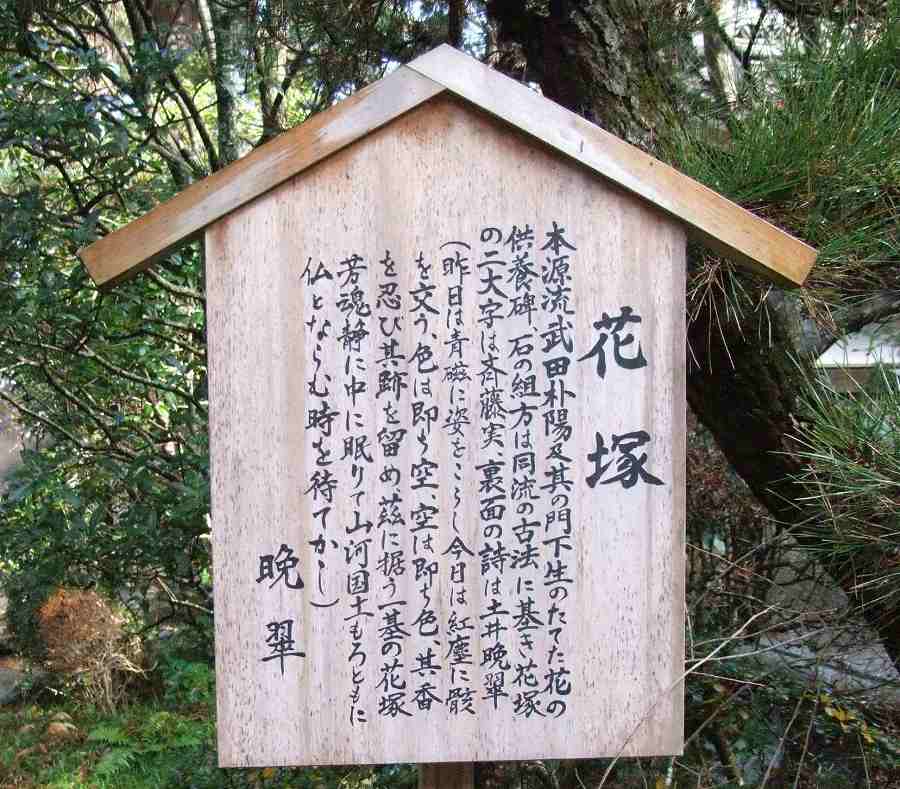

花塚

本源流武田朴陽及其の門下生の建てた供養碑

裏面の詩は、土井晩翠

横田 禾月(よこた かげつ)

|

・説明:1788-1857年 70歳 仙台藩士横田善三郎始成の娘

足了庵禾月(そくりょうあんかげつ) 松窓乙二の門人

|

長き夜に 何事もなし 帰り花

|

句意:秋の長い夜に、普通にはもう散ってしまっているはずの花が帰り咲いて、暗がりの中で何事もなかったかのように静まりかえっている。

|

1942年(昭和17年) 発起人 小倉博他 建立

別 1940年(昭和15年)禾月尼研究会

|

2013.2.11

|

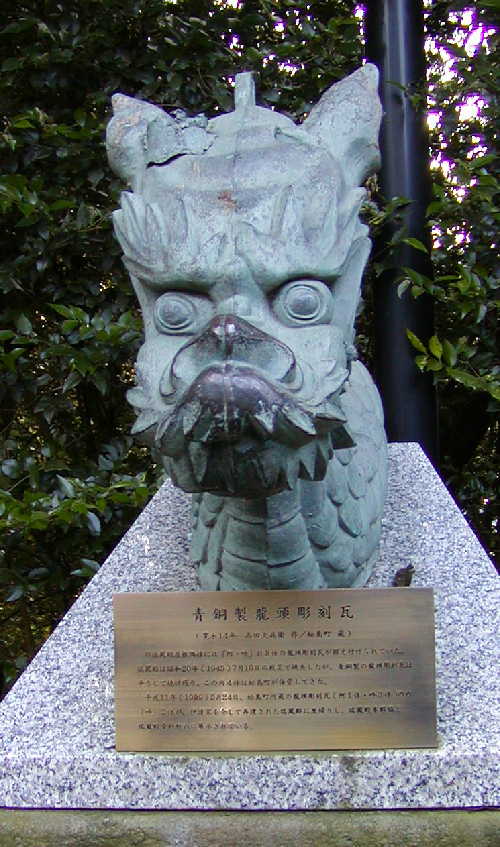

旧瑞鳳寺 1637年(寛永14年) 青銅製竜頭彫刻瓦 阿・吽

新梵鐘 昭和51年 1550㎏

鐘 楼 昭和3年建立

1637年(寛永14年)の鋳造銘が刻まれた銅鐘

宮城県指定の重要文化財

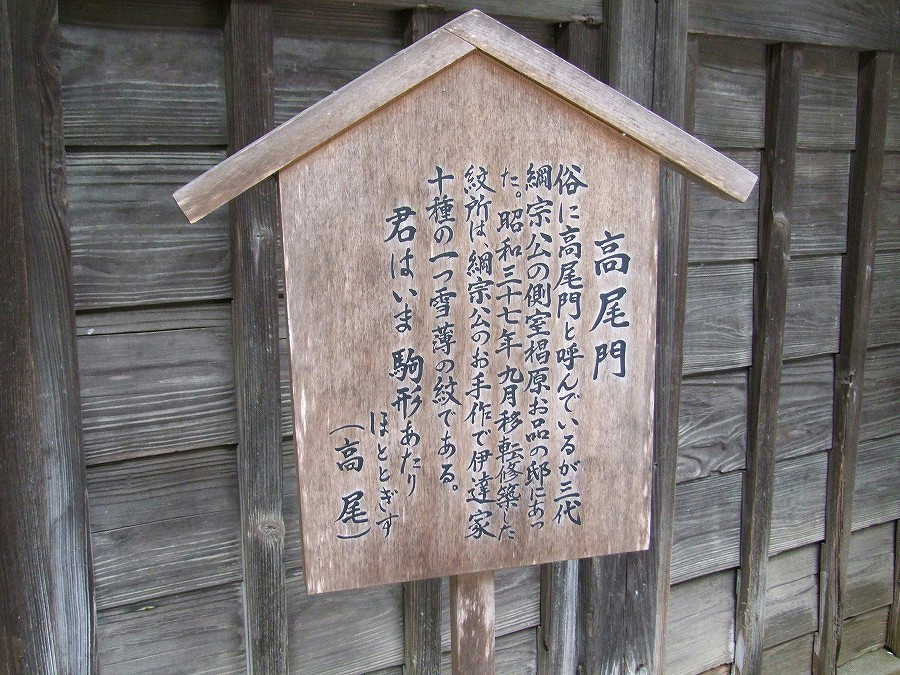

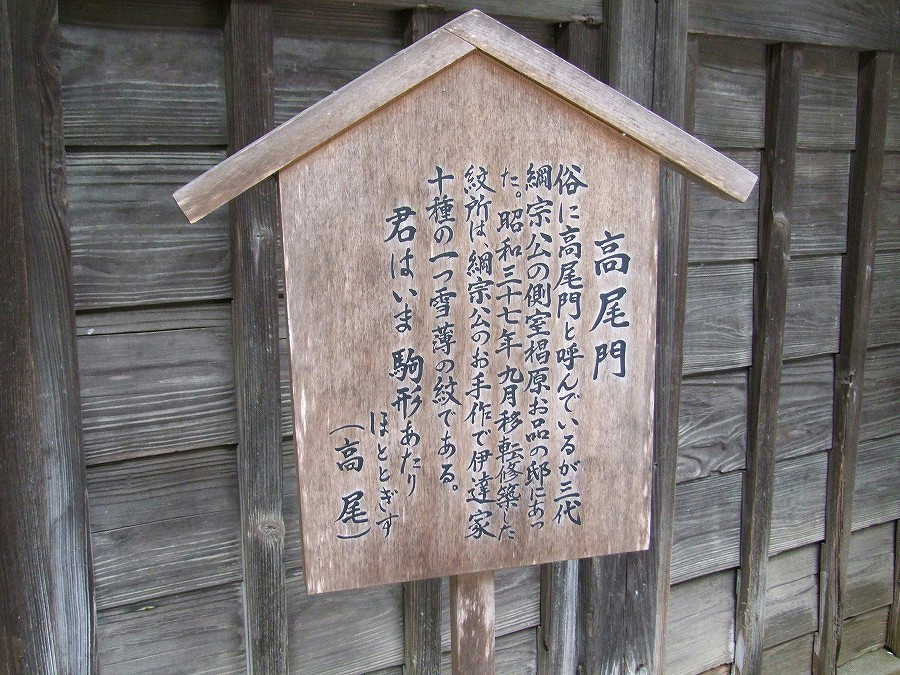

高尾門

|

瑞宝殿③0.1㎞~弔魂碑~2代・3代霊廟④0.4㎞

|

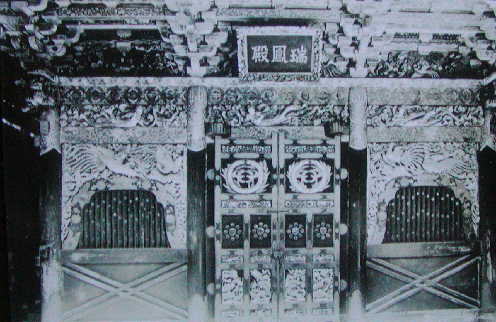

③瑞宝殿(ずいほうでん)

・場所:青葉区霊屋下23-2

・説明:2代藩主忠宗によって建てられた藩祖伊達政宗公の霊屋(おたまや)。

1931年(昭和6年)国宝に指定、1945年(昭和20年)7月10日戦災で焼失

1979年(昭和54年)に再建

さらに2001年(平成13年1)、仙台開府四百年を記念して実施された本殿の大改修工事を経て往時の姿を復元した。

|

瑞宝殿 山門

瑞宝殿

隅棟 龍 阿吽

青銅製竜頭彫刻瓦

旧瑞宝殿には阿吽計8体の竜頭彫刻瓦があったが1945年の戦災で焼失したが

松島町で保管してきた。

1999年 阿1体、吽3体の内、吽2体が里帰りした。瑞宝殿脇と資料館内に展示

|

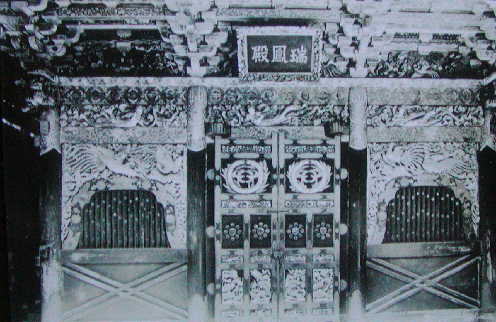

消失前の瑞宝殿

消失前の瑞宝殿

| 仙台藩弔魂碑(ちゅうこんひ) |

仙台藩は盟主として東北や越後などで戦い1260名を失い、同盟軍及び幕府軍合わせて8000余名が亡くなりました。弔魂碑はその御霊をと弔うため、明治10年10月、14代当主伊達宗基が、瑞鳳殿鐘楼跡の石積基壇の上に方尖塔(を建てたものです。

地上総高約4.5m、銘文は大槻文彦

|

|

善応殿

伊達三代藩主綱宗公の霊屋

感仙殿(かんせんでん)山門

二代藩主忠宗公の霊屋感仙殿

|

| 評定河原橋⑤0.8㎞ |

|

| 大橋⑥1.0㎞~ |

|

| 竜口渓谷入口⑦0.9㎞~ |

この巨大な岩も(転石)です。

竜口渓谷⑧1.7㎞

大貝化石があります

凝灰岩の崖

土質の違いにより浸食の度合いが違う

伊達政宗の愛馬「後藤黒」「五島黒」「午頭」

|

・説明:青葉城の伊達政宗公が乗っている騎馬像の馬は、家臣の後藤信康からの献上馬で「五島号」という。

五島の家来に新蔵という馬の育て方がうまい者がいて、その中でも良く出来た馬を献上したらしい。

昔から奥州は馬の産地として有名であり奥州馬として武将に人気があった。その昔、源頼朝にも献上されたという話がある。

政宗公は若い頃、戦に出かけるときはいつも五島号に乗っていたが、大坂の陣のときはさすがの五島も老齢で、「此の度の戦は長旅になる、そちも老齢の故、今回は留守を申しつける」と言い残して政宗公は大阪に出発していった。

残された五島号は、自分はもう昔のように政宗公のお役に立つことは出来ないのかと悲観し、馬屋を飛び出して崖から飛び降りて死んでしまったという。(出陣できなかった後藤信康が、抗議のために乗って飛び降りたという説もある)

大阪から帰ってきてこれを知った政宗公は五島号を哀れに思い、飛び降りた場所が「蛎崎」という所だったため、そこへ蠣崎神社を造って祀り、追廻(馬の訓練場だった)の馬の守り神とした。

明治に入って軍が一帯を管理し始めると、明治18年(4年の説もある)に片平丁に移転させられ、元の場所には小さな祠が残された。

|

蠣崎稲荷大明神(かきざきいなりだいみょうじん)

|

・場所:宮城県仙台市青葉区川内追廻 Yahoo地図

・説明: |

2016.04.01

2016.04.01

蠣崎大明神

南無妙法蓮華経

五島馬頭観世音

昭和48年稲舟溝

|

2016.04.01

|

博物館前バス停⑨へ

|