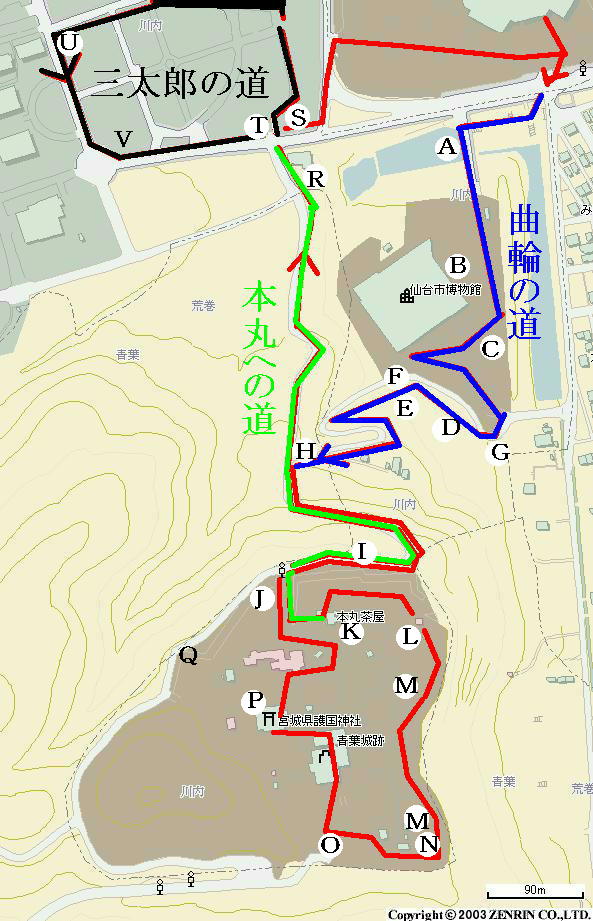

宮城県の遊歩道、ハイキングコース

|

青葉城と三太郎の小径 その2

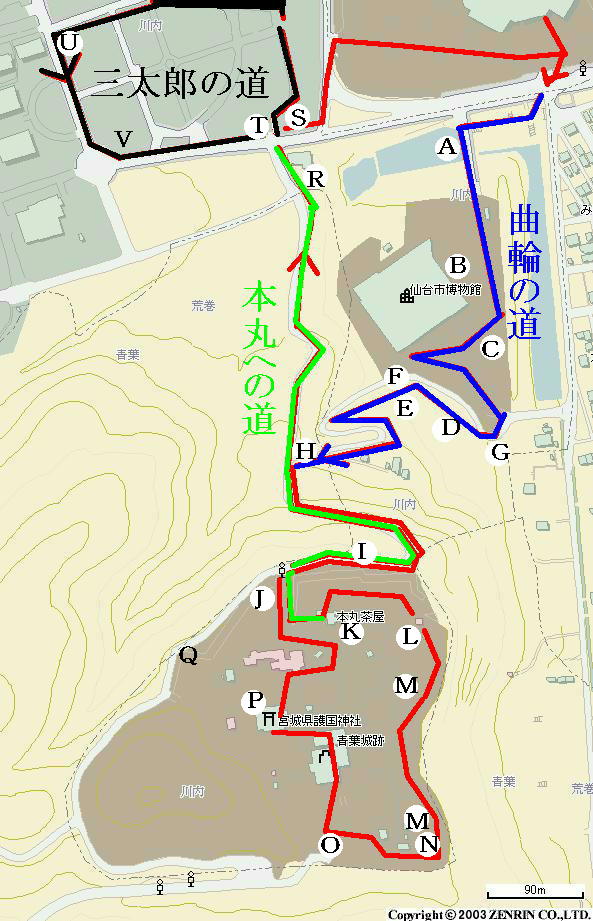

曲輪の道から本丸の道 |

・場所:仙台市青葉区

・説明:I 仙台城城壁〜J 詰ノ門虎口〜K 仙台城見聞館〜L 伊達政宗騎馬像〜M−1 土井晩翠〜M−2 島崎藤村詩碑〜N 巽(たつみ)櫓跡〜O 埋門跡〜P 本丸跡 護国神社〜Q 仙台城城壁〜R 大手門跡〜S 支倉常長像〜T 三太郎の道〜U 中善並木〜V 二の丸詰ノ門跡〜仙台国際センター |

|

I 仙台城の城壁

|

2007.1.29

2007.1.29

2007.1.29

|

J 詰ノ門跡(つめのみんあと) 虎口

|

| 北側の登城口に建てられた門で二階建て・瓦葺で、棟の両端に鯱が載っていた。左右の石垣間は19.5mで、大手門と同じ幅を持つ。 |

2007.1.29

2007.1.29

|

|

K 仙台城見聞館

|

仙台城の歴史や発掘調査成果,石垣修復工事の映像等を展示

・開館時間:午前9時〜午後5時(年中無休)入場料:無料 |

石垣 2007.1.29

2007.1.29

2007.1.29

2007.1.29

|

|

2007.1.29

2013.4.20

昭忠碑 2007.1.29

第二師団殉国軍人のため明治35年建立

高さ20m、青銅製の金鵄(きんし)(金色のトビ)翼径6.7m、重量4t

第二師団の前身は、東北鎮台で明治4年(1871)に置かれた。その後、仙台鎮台を経て明治21年に第二師団と改称された。司令部は、二の丸にあり、旧青葉城大手御門は、その正門であった。3.11で倒壊しました。忠魂碑をもっと見たい人

|

アセビ 2013.4.20

|

|

「荒城の月」は仙台城や福島県の会津若松城をモデルに描いたとされていて、その日本語の美しさから100年以上も歌い継がれています。

|

2007.1.29

M−2 島崎藤村詩碑

今はない 宮城県仙台市宮城野区名掛丁 Yahoo!地図 に移動

|

1936年(昭和11年)島崎藤村の「草枕の詩碑」が八木山動物公園内に建てられたが、昭和42年仙台城天守台に移された。

藤村は、東北学院の作文と英訳の教師として赴任、翌年七月に仙台を離れている。「仙臺は青年時代の記憶のあるところ、そこで送った一年は自分の生涯の中でも最も忘れがたい月日の一つであり、その感銘は長く自分の内に續いている」と書いている(「仙臺の二日」) 「草枕」の詩は、この仙台時代に書いたものである

|

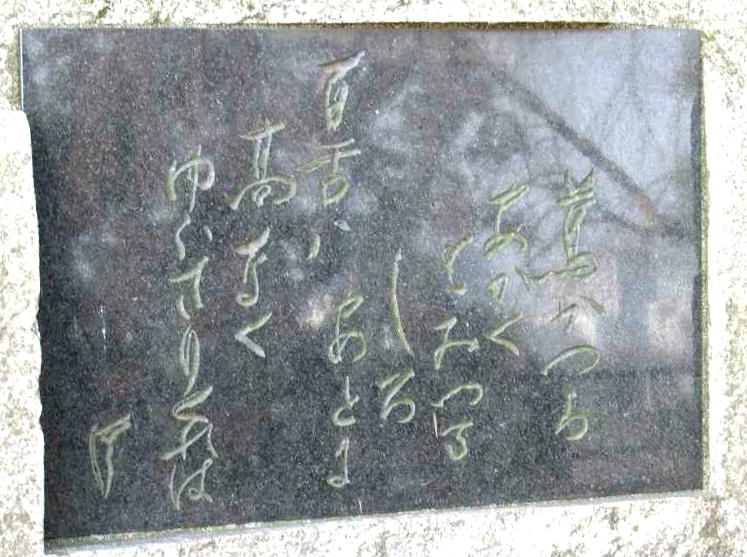

「草枕」

|

心のやどの みやぎ野よ 乱れて熱きわが身には

日かげもうすく草枯れて 荒れたる野こそうれしけれ

独りさみしきわが耳は 吹く北風を琴と聞き

かなしみふかき吾が眼には 色無き石も花と見き

|

1936年(昭和11年)八木山(現動物園)建立、次に昭和42年青葉城址、次に平成16年名掛丁に移転

|

2007.1.29

|

|

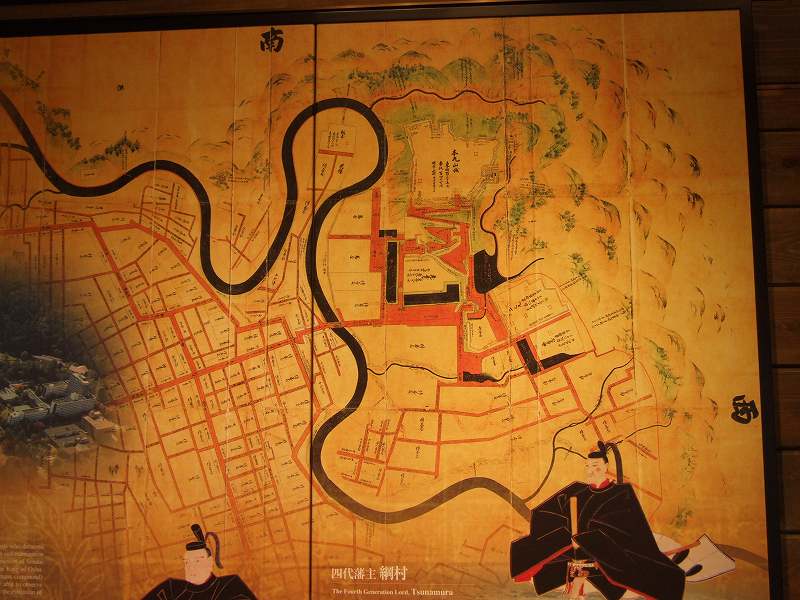

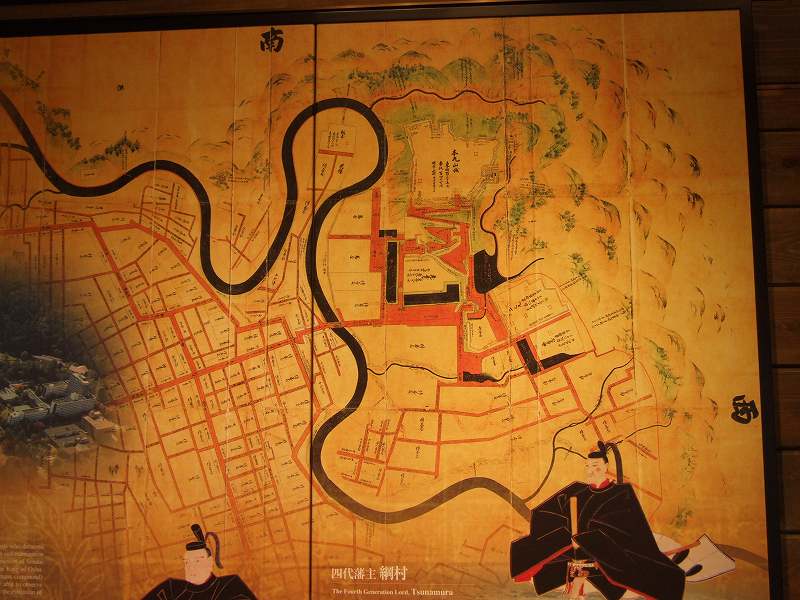

| 創建期の仙台城本丸には4基の三重櫓(巽櫓・艮[うしとら]櫓・東脇櫓・西脇櫓)は、「奥州仙台城絵図」によって確認できる。 |

2007.1.29

|

| 平家建・瓦葺で西側を向き、侵入者を入口で二折させる防御性の高い構造になっている。 |

2007.1.29

2007.1.29

| 大手門を抜け、左に折れた坂道をほぼ真っ直ぐに上り、寅の門(中の門、中門)を抜けると本丸入り口である詰の門(つめのもん)跡がある。本丸は、その中核的施設である大広間、本丸北東部に最も高く威容を誇った艮櫓(うしとらやぐら)、詰の門両脇の櫓などから構成されていた |

2007.1.29

護国神社 2013.4.20

護国神社 2007.1.29

| 昭和天皇御製歌 |

城あとの 森のこかげに ひめしゃがは うす紫に いま咲きさかる

|

| 昭和61年 昭和天皇御在位60年をを奉祝して建立 |

2013.4.20

|

阿部 みどり女(あべみどりじょ)句碑

|

| 初蝶の 流れ光陰 ながれけり |

| 句意:初蝶(季語:春)、光陰(光は日、陰は月。年月。時間) |

昭和38年 駒草門下一同 建立

|

仙台城址参集殿前 2012.7.2

|

2007.1.29

大手門:1931年(昭和6年)に脇櫓と共に国宝に指定されたが、仙台空襲の際焼失

脇櫓:大手門と共に昭和6年(1931年)国宝に指定されるも、戦災で焼失。1967年に民間の寄付により復元され、現在は唯一復元された建造物である。

|

2007.1.29

大手門脇櫓

|

支倉 常長像の北川の池 キショウブ

|

近代日本を代表する哲学者・ 阿部次郎名誉教授(1883〜1959年)を記念する散歩道

石田名香雄総長時代に、生誕百年を記念して大学と仙台市が協力して整備したもの

散歩好きだった阿部先生の代表作「三太郎の日記」にちなんで、「三太郎の小径」と名付けられた。

|

2007.1.29

2007.1.29

オドリコソウ(踊子草)

エンレイソウ(延齢草)

クサノオウ(瘡の王)

ウ(瘡の王)

|

阿部次郎・木俣 修・齋藤茂吉の句碑

|

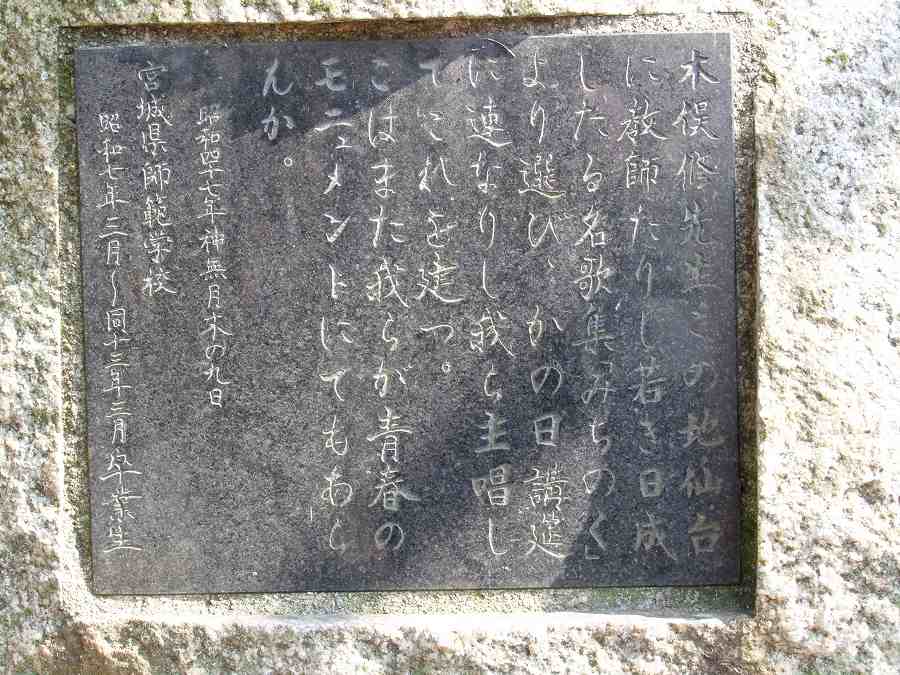

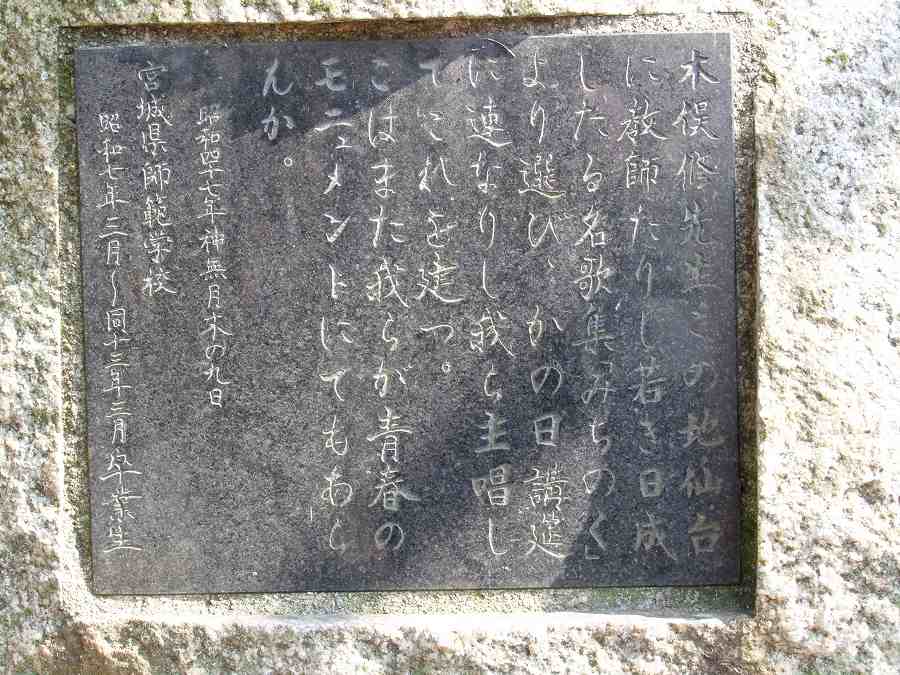

木俣 修(きまた おさむ)

|

・説明:滋賀県愛知川町出身。1906〜1983年

昭和6年(1931)宮城師範学校で教鞭をとる。北原白秋に師事 |

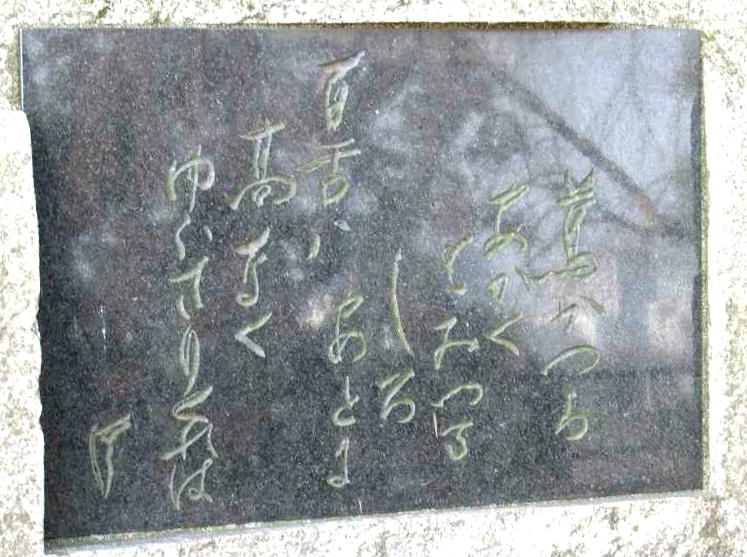

蔦かつら あかくもみつる しろあとに 百舌は高なく ゆふさりくれは

|

歌意:

|

昭和47年 建立 宮城県師範学校 昭和7年から13年卒業生

|

2010.2.25

2010.2.25

2010.2.25

|

|

| 斎藤 茂吉(さいとう もきち) |

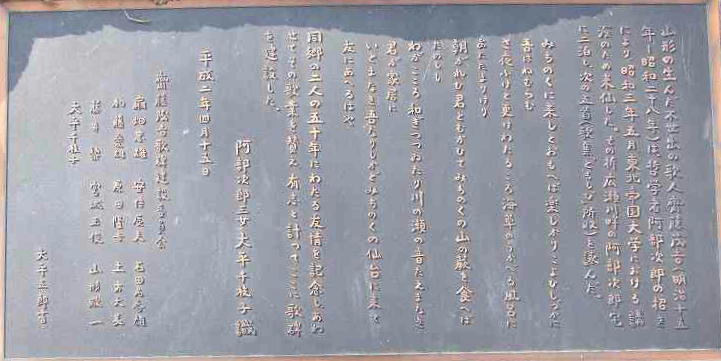

・説明:山形県上山市生まれ。1882−1953年 医学と歌人として活動

山形の人々と山河を愛し、父と母を愛し続けた歌人 |

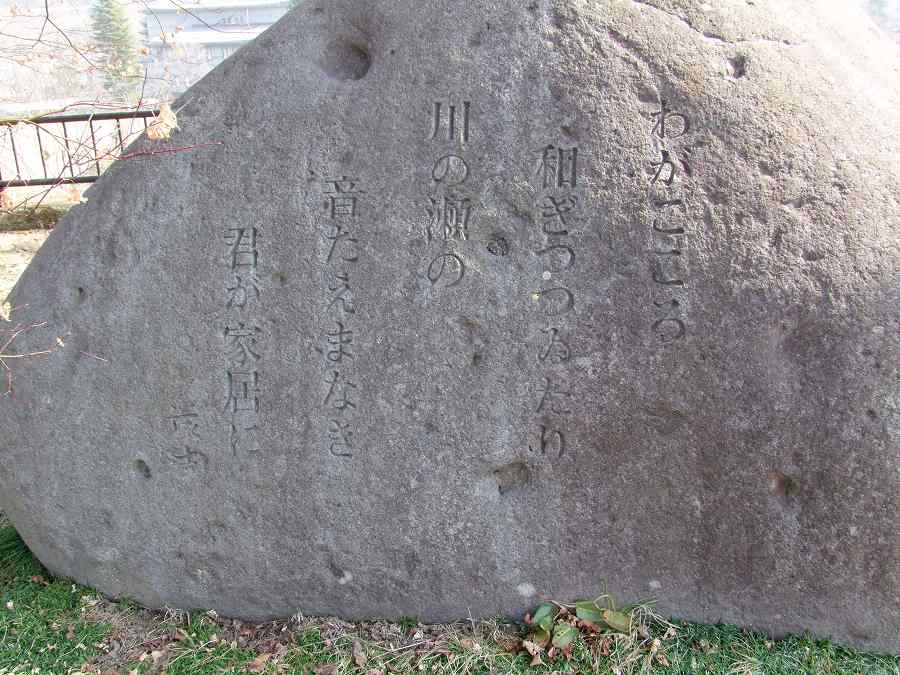

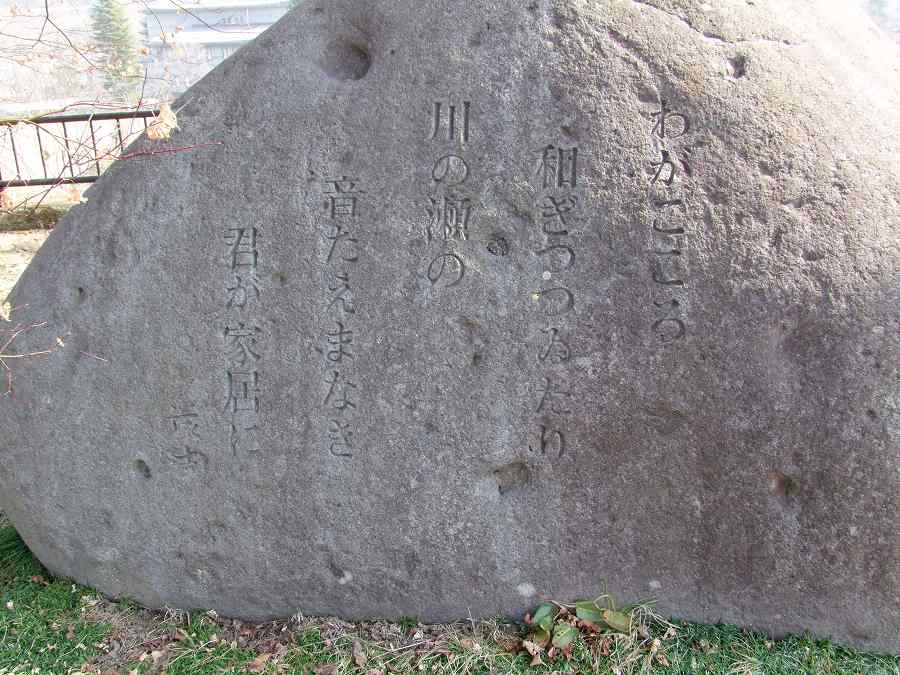

わがこころ 和ぎつつゐたり 川の瀬の 音たえまなき 君が家居に

|

歌意:

|

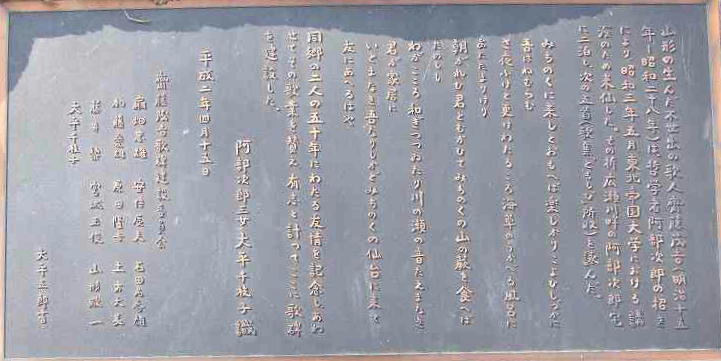

| 平成2年 建立 斎藤茂吉歌碑建設委員会 |

2010.2.25

2010.2.25

|

山形の生んだ不世出の歌人斎藤茂吉(明治15年−昭和28年)は、哲学者阿部次郎の招きにより、昭和3年5月東北大帝国大学における講演のため来仙した。その折広瀬川湖畔の阿部次郎宅に二泊し、次の五首(歌集「ともしび」所収)を詠んだ。

|

| みちのくに 来しとおもへば 楽しかり こよひしづかに

吾はねむらむ |

| さ夜ふけと 更けわたるころ 海草の うかべる風呂に あたたまりけり |

| 朝がれひ 君とむかひて みちのくの 山の蕨(わらび)を 食へばたのしも |

| わがこころ 和ぎつつゐたり 川の瀬の 音たえまなき 君が家居に

|

| いとまなき 吾なりしかど みちのくの 仙台に来て 友にあへるはや

|

同郷の二人の50年にわたる友情を記念し、あわせてその歌集を讃え、有志を計ってここに歌碑を建設した。 阿部次郎三女 大平千枝子 識

|

|

|

|

扇坂:昔の藩士たちが二の丸への通勤路としていた坂道

| U 中善並木 |

学生達の要望により中川善之助教授が大学祭の焼き鳥の販売の許可を得出店して得た金を使用して作った並木

|

2007.1.29

2007.1.29

|

|

V 二の丸詰ノ門跡

|

2007.1.29

2007.1.29

|

|

|